西方“水法”--人工噴泉中國變形記

恭王府內曾有聯通假山與室內的水法。圖為新建的噴泉。

從胡同中“回游”到圓明園的噴水石魚。

十數米高的“水塔”位于大水法和海晏堂的中間地帶。

溯源

人工噴泉本是西洋園林建筑中的景觀,18世紀初葉正式傳入中國。最初傳入中國的名字就叫“水法”,既取用機械引水以成戲法之意;又是翻譯時取“水”之意和噴泉(fountain)“法”(F)之音合譯而成。水法這種造園手法,最早和最集中的仿建之處在圓明園,包括諧奇趣、海晏堂、遠瀛觀周邊的大型噴泉群在內,共有大小水法二十多組。其后,水法進入私家園林,規(guī)模有所縮小,但同樣注重設計感并與園林整體協調。時下,城市噴泉成為人們消暑度夏的方式一種。

圓明園大水法遺址,流水的石槽也是極盡雕工之能事。

(采用“C羅式劈腿站立法”的)游客所立之處原為皇帝在圓明園觀看水法的席位。噴泉全部開放時,“聲聞里許”,近處談話時需要借助手勢。水聲滔滔、水霧氤氳、平日里拉著長臉的皇帝也會隨之手舞足蹈……

園里的荷花正在盛開,游人拍照累了,就坐在岸邊的柳蔭下歇一會兒,瞅著面前的噴泉唰唰地噴水,無論對實際的還是心理上的消暑都十分受用。

“諧奇趣”???乾隆的震驚體驗

圓明園管理處原副主任張恩蔭說,圓明園中引入水法,離不開乾隆皇帝對它的偏愛。園里的西洋樓景區(qū)具有濃郁的歐洲巴洛克風格,第一個水法工程就位于西洋樓的諧奇趣。1747年,乾隆皇帝在圓明園翻閱西洋圖畫時,無意間看到一幅水法的圖樣,覺得非常新奇。于是找來意大利傳教士???也是西洋樓的設計師郎世寧,問能否在圓明園中建造水法。

郎世寧答應了下來,并推薦法國傳教士蔣友仁負責機械設計。雖然乾隆十分重視,隔三差五到現場查看,仍然無法提高工程進度。“原因在于蔣友仁也只是‘略通機械’,連水法的樣子也沒見過的中國工匠也是摸著石頭過河。”

時隔四年,第一個水法才最終落成。大殿前的大型噴水池里,本來是靜物的銅鵝、銅羊和西洋翻尾石魚,因為噴吐水花,如同活了一般,別有一番情趣,乾隆于是命名為“諧奇趣”。

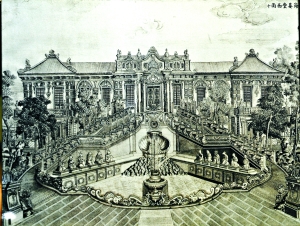

諧奇趣的水法算作一期工程的話,二期工程就是隨后來精心打造的大水法、海晏堂的“水力鐘”等。現在遠瀛觀前遺存的大拱形,因具有圓明園的標志作用,成為游人最喜歡留影的地方。它們正是大水法遺留下來的石龕。

石龕的門洞下曾有一個大型的噴水獅子頭,水流嘴里吐出來,就形成一個七級跌落的水簾景觀。另在大水法的左右前方,也各有一座巨大的13層方形噴水塔,塔頂和四圍的幾十根銅管一齊噴水,同樣形成簾瀑形噴水景觀。

編輯:justin