從舟曲泥石流看保護山林植被重要性(組圖)

泥石流的形成,原因是介于流水與滑坡之間的一種地質作用。典型的泥石流由懸浮著粗大固體碎屑物并富含粉砂及黏土的黏稠泥漿組成。泥石流是在適當的地形條件下,大量的水體浸透山坡或溝床中的固體堆積物質,使其穩定性降低,飽含水分的固體堆積物質在自身重力作用下發生運動所形成。泥石流是一種災害性的地質現象,其經常突然暴發,來勢兇猛,攜帶巨大的石塊,并以高速前進,具有強大的能量,因而破壞性極大。

災害的原因,經專家現場查看和綜合分析,初步認為由五個因素導致:一是舟曲縣城附近的地質構造巖性松軟、比較破碎,風化程度也很厲害,比較容易發生滑坡、崩塌和泥石流災害;二是受汶川地震的影響,舟曲縣是汶川地震的重災區之一,地震導致舟曲縣城周邊山體松動、巖層破碎;三是舟曲去年四季度到今年上半年的持續干旱,造成城區周邊巖石解體,部分山體、巖石裂縫暴露在外,使雨水容易進入,導致滑坡;四是遭遇強降雨,7日晚舟曲縣城東北部山區突降特大暴雨,持續40多分鐘,降雨量達到90多毫米,形成了泥石流;五是森林大量砍伐,耕地的擴展,植被的破壞,造成了嚴重的水土流失,而造成特大山洪地質災害發生。

從歷史上看,白龍江流域森林覆蓋率是比較高的,但是從上世紀50年代以來毀林開荒,一直到90年代,經過幾十年的砍伐,森林破壞非常嚴重,所以造成了嚴重的水土流失。據資料記載,白龍江林區在80年代到90年代的時候,森林面積減少到70萬畝。

據廣州地理研究所研究員陳朝輝向南方日報記者介紹說,舟曲高山峽谷的地形,是當地災情嚴重的重要影響因素之一。但根本的原因是植被破壞,造成當地土地裸露,突發強降雨的時候,泥石流很容易誘發并沿著山谷傾瀉而下。像舟曲這種高山峽谷地區,盡量保持植被的原始狀態是最重要的,在封山的同時,也要在一些植被稀少的地方植樹造林,增加森林的覆蓋率,才能保持水土的穩定性。

據《舟曲縣志》記載:“舟曲山地,層巒疊嶂,萬山皆翠……上世紀50年代縣境森林覆蓋面大,山清水秀,生態環境平衡,空氣清新濕潤……以后由于大面積開荒、毀林……水土流失嚴重。”在舟曲老一輩人印象中,森林茂密的舟曲常被冠以“不二揚州”、“甘肅江南”、“隴上桃花源”的美譽。

據舟曲縣林業局副局長姜海紅說,舟曲縣從上世紀50年代開始砍伐林木,每天都有600多個伐木工人開工,在70年代公路未通之前,經常可以看到白龍江上幾百艘木筏漂流而下的壯觀場面。每年的砍伐量最多的時候有25萬立方米。從1952年到1990年,累計采伐森林189.75萬畝,許多地方的森林成為殘敗的次生林,森林覆蓋率從最初的67%,下降到現在的20%。在那個“大干快上”的年代,沒有誰會意識到這么做的后果會這樣慘烈。

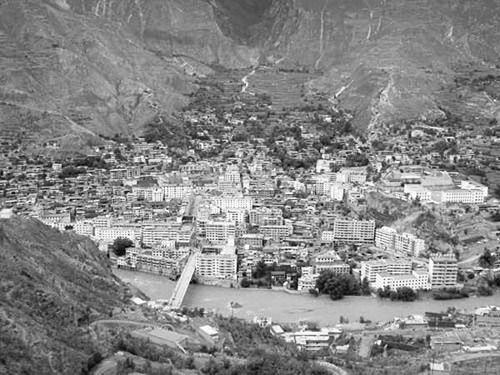

我們從舟曲上空航拍照片看到,縣城位于一個四面環山的山谷中,嘉陵江上游白龍江從縣城旁邊流過。四周的山坡基本上都是光禿禿的,很少有大的樹木。山區群眾說:“有林泉不干,暴雨不成災。”“山上沒有林,水土保不住。”森林的蓄水保土作用已被科學實驗證實,據測算,天然降雨落到森林地帶,降雨量的15%至30%被茂密的林冠層所截留,其余的50%至80%的雨水被林地上的物質與森林土壤?蓄起來,雨后再緩慢地以泉水形式釋放出來,調節河川的平水期與枯水期的流量。

據中科院西北水土保持研究所觀察資料,在降雨量346毫米的情況下,林地上每畝水土沖刷量僅為4公斤,草地上為6.2公斤,農耕地上為238公斤,而農閑地上則為450公斤,有被覆物與無被覆物的大不一樣。所以保護山林植被,對制止泥石流十分重要。(來源:人民網)