凝結在歷史中的海南建筑

提要:海南要想在國內乃至國際的旅游地產或海島地產領域中占據一席之地,甚至成為行業旗手,必須在大力借鑒外來建筑經驗與技術的同時,深入發掘自身的建筑特色與優勢,將沉淀兩三千年的適合海南本地實際的建筑精華應用到未來的建筑中。這是當務之急。

古色古香的雕刻

隨著國際旅游島上升為國家戰略,海南城鄉建筑將邁入一個發展高潮。國家住建部曾預測,我國的大規模建設將會繼續持續30年至35年,這也正是海南邁向國際化旅游勝地的關鍵時期。海南要想在國內乃至國際的旅游地產或海島地產領域中占據一席之地,甚至成為行業旗手,必須在大力借鑒外來建筑經驗與技術的同時,深入發掘自身的建筑特色與優勢,將沉淀兩三千年的適合海南本地實際的建筑精華應用到未來的建筑中。這是當務之急。

歷時近5年,經5次修改,2次專家評審,作為我省城鄉建設系統的一個重大研究成果的《海南省志·城鄉建設志》(1840-1990)(以下簡稱《建設志》),于近日編撰完成。其中尤為值得一提的是,該書系統整理了海南多姿多彩的建筑風格。

“在人的一生中,總有兩樣東西不可忘記,那就是母親的面容和城市的風貌。”一位土耳其詩人曾經深情地將城市與母親并述。要了解一個城市,要知曉一個地區的歷史與人文風情,考察其中的建筑是非常好的一個切入點。因為每一段歷史的變遷,每一個民族文化的差異,乃至每一片自然風貌的區域差異,都會在建筑形態中留下或多或少、或深或淺的記憶。

據《建設志》,海南建筑風格大致可分四類:漢族地區傳統建筑風格,少數民族建筑風格(含黎族、苗族、回族),舶來建筑風格(含東南亞騎樓式、歐式等),現代建筑風格。從保存數千年的黎族船型屋,到瓊北地區漢族遷徙帶來的千年式樣,到近代傳入的騎樓式建筑、歐式建筑,再到現代濱海的各色酒店……那些保存了若干年份,穿越了歷史人文差異留下來的海南各種各樣的建筑,已是無比珍貴。它們是一個個時代的海南遺存,是一片片區域族群的瓊崖變遷史,是一代代先人留下來的寶貴財富,因承載著歷史的厚重、工藝的燦爛和文化的精髓,將永遠沉淀在人們的腦海中。

提要:海南要想在國內乃至國際的旅游地產或海島地產領域中占據一席之地,甚至成為行業旗手,必須在大力借鑒外來建筑經驗與技術的同時,深入發掘自身的建筑特色與優勢,將沉淀兩三千年的適合海南本地實際的建筑精華應用到未來的建筑中。這是當務之急。

漢區傳統風格:與內地一脈相承

《建設志》主要編撰者之一、海師歷史系教授周振維認為,海南最具普遍意義的漢族地區傳統建筑風格,是與中原一脈相承的。“首先,在古代城鎮的建筑布局上,海南也是大多按中國古代城市規劃制度來營建的。”

西漢元封元年,漢武拓土海南,設珠崖郡、儋耳郡,形成海南最早城鎮。隋唐宋元各朝在海南不斷增加設置郡縣,城鎮從北到南、從沿海到山區逐步發展。明洪武二十六年(1393年),海南有較大的商業墟市122個,商港20個,人口已29萬。洪武二十八年,海南修砌瓊山、文昌等城鎮的磚石城墻,形成一座座堅固城堡。城內建筑一般都“坐北朝南”、“左祖右社,前朝后市”,官衙居中央,左鐘樓、右鼓樓,民居環繞四周,外筑圍墻。現存有代表意義的是崖城、府城和定城。

海南傳統民居與中原的淵源也不例外。公元789年,唐朝嶺南節度使李復教海南民眾以陶瓦為屋。宋朝瓊州知州張歧教海南民眾以立屋之法,海南漢族民居開始形成。海南民居建筑形式一般是“一室兩房,棟柱四行,柱圓徑尺,中兩行嵌以板,旁兩行甃以石,有的用碎石黏土夾壓而成。所用木材俱系格木,質堅,重釘不可入,其紋細膩光潤,作沉檀香氣,皆購自海南中部山區”。

“海南民居過去主要是外封閉內寬敞的磚木結構的類四合院模式。”周振維說。海南民居布局上外封閉、內開敞,空間上以敞廳、天井、庭院、廊道和室內屏風,組成開敞、通透的室內外空間結合體系。海南民居對居屋的環境條件很講究,選址強調房屋建筑座落勢向,“前面水后枕山”是其首要原則。民居普遍以“一廳雙開”的布局為主,房屋的坐向以座北朝南、座東朝西居多。民居建筑構架的基本形式為木結構穿斗式,硬山頂,內部間壁和前檐的門庭用木板裝修,正屋廳堂兩壁嵌著木板,外墻為磚或石頭組成。

民居規模的大小主要由家庭人口的多少和經濟水平決定,一般由正屋、橫屋、圍墻、門樓或門廳組成,圍成開敞的院落。橫屋與正屋間常留有廊道,俗稱“吊廊”,沒有廊道的稱“合廊”。大門開在橫屋一側,最好面對水塘。大戶人家一般是多進院落中,庭院可分為前院、中院、后院,并有小型花池等園林環境。

海南人對居住的感受不僅局限于對建筑、空間、環境的感受,在實力允許條件下,更注重于對恬淡清雅生活境界的追求。一幅經典的“鳥兒飛,綠水繞,庭內秋千,墻外小道,更兼人聲歡笑”的人居圖,同樣勾勒出海南人透在骨子里的家園情感和家園夢想。

周振維舉定安張岳崧故居為例。張宅坐北向南,總面積2700多平方米,“上署”建有正屋7幢、橫房6幢、八角亭1座、庭院10個;“下署”四合院式構筑,建有正屋2幢,均為20支菠蘿蜜木柱與桁桷磚瓦建成;大屋1幢,橫房7幢、庭院5個、花園2個,朝南開一個山門,四周有圍墻,下署共有36個門,形成巨大的房屋建筑群。

此外,海南與內地一樣,保留著大量古建筑,主要有書院、會館、廟、祠、寺、塔、亭、牌坊等。瓊臺書院建于1710年,有3間樓面,兩旁增建廊廡各3間,其中的奎星樓是一座白墻、綠瓦、紅廊、古色古香的兩層樓閣,平面布置為長方形。類似結構的書院還有翰香書院、東坡書院、溪北書院等。

提要:海南要想在國內乃至國際的旅游地產或海島地產領域中占據一席之地,甚至成為行業旗手,必須在大力借鑒外來建筑經驗與技術的同時,深入發掘自身的建筑特色與優勢,將沉淀兩三千年的適合海南本地實際的建筑精華應用到未來的建筑中。這是當務之急。

少數民族風格:黎苗回風情各異

海南最早的建筑是由黎族創造的。史載3000年前,黎族就以竹、木為材料,修筑了茅草結構的船形屋。

關于船型屋有個動人的傳說。古時有個丹雅公主,被其父流放,坐船飄到海南島上,為躲避風雨和防御野獸侵襲,她將小船倒扣在木樁上當屋頂,又割來茅草圍在四周,便有了自己的家,這就是船形屋的雛形。從今天船形屋的原始形態,不僅可以看到其原生態文化的特征,而且還可以追溯出民族遷徙史及其歷史與文明傳承的骨架與脈絡。

周振維介紹,黎族、苗族都是我國古越族之一,干欄建筑則是百越建筑文化的特征之一,其建筑“依樹積木,人居其上,名曰干欄”。黎族聚居區以干欄式茅草屋建筑類型居多,茅草屋有船形和金字形兩種。邊遠山區黎族民居以船形屋為主,特點是整個房屋由前廊和臥室兩部分組成,屋頂如船形,以竹木搭建,藤條捆扎,茅草蓋頂接到地面,屋內不隔間,不設窗戶,睡覺、炊事均在一屋之中。丘陵地區的黎族民居則以金字形茅屋為主,呈長方形,屋頂用竹木金字架為結構,屋檐較高,屋前方開正門,有單間、雙間、三間、四間和庭院式。

海南苗族喜歡與其他民族相鄰而居,他們充分利用地勢,依山勢而筑,各家毗鄰,形成一團簇。其建筑形式與漢族民居略相似,傳統苗族民居以橫向布置為主,少數仿黎族民居按縱向布置。橫向布置以三開間為主,住宅以茅草、竹木搭建,都是金字形屋頂,房屋四周用樹枝、木條和竹篾編扎成圍墻,有的還糊上泥土,用茅草蓋頂,其造型仍保留船形屋的特征。用葵葉鋪蓋屋頂的被稱為“葵葉屋”。

海南回族居民的房屋外觀造型富有伊斯蘭文化風格,正門墻外鐫刻有阿拉伯文的“平安”橫匾,屋內陳設工整且古雅,具有伊斯蘭文化風格,房屋通常帶有凹形廊,采用弧形門窗,每戶住宅都有竹籬相圍或圍墻的庭園,園內有水井,種植椰子樹、菠蘿蜜和番石榴等果樹,還栽有各種奇花異草等。

編輯:anna

相關閱讀

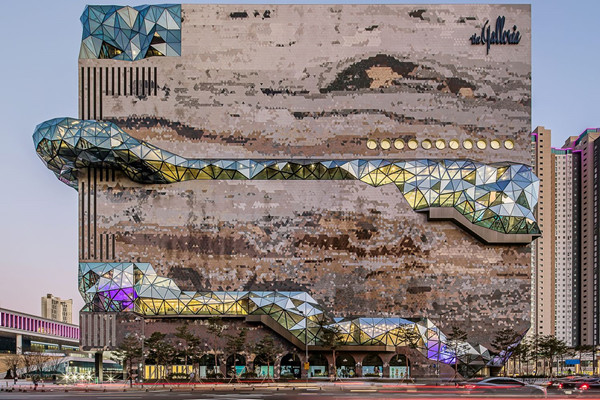

韓國光教 Galleria 百貨公司大樓

2020 年 3 月 25 日 – 由 OMA/克里斯·范杜恩(Chris van Duijn)設計的 Galleria 百貨公司在首爾南部的新市鎮光教正式開幕。 Galleria 光教店位于這新城市發展區的中心,周圍被高層住宅包圍著,石塊般的外形賦予其自然氣質,使之成為光教居民生活的一個焦點。【詳細】

從建筑看城市傳統文化的傳承與創新

民族優秀傳統文化的保護與傳承是當今我國文化建設領域的重要工作,其意義和影響不言而喻。雖屬文化問題,但傳統文化的表現形式和物質載體則遍布于經濟社會的諸多領域。建筑文化就是其重要形式之一。建筑和城市規劃【詳細】

蘭州理工大學建筑與城鄉規劃專業展開幕

5月26日上午,蘭州理工大學【詳細】