杭州西溪濕地綜合保護工程成果初現

修復濕地功能

保護并修復西溪濕地的生態系統。保護和培育特有的網格狀河網、水鄉河澤資源。保護和培育柿樹、樟樹、柳樹、筍竹、蘆葦等構成的水生、陸生植物資源和鳥類、魚類等野生動物資源,是修復西溪濕地的生態功能的必要措施。主要表現在以下幾個地方:摒棄生硬的石坎,采用了柳樹樁的生態護坎,對塘堤及大樹根基進行加固保護,這種原生態的駁坎方式非常有利于泥鰍、黃鱔類生物的生存;溝通水系形成較大水面,同時針對一些魚塘不再進行清淤灌水,任其形成濕地沼澤,營造了大水面、淺灘和沼澤地,通過增加濕地類型,使更多的鳥類及其他濕地動植物能在西溪找到合適的生存、繁殖地;采用苦楝、柿樹、香樟、桑樹、楓楊、大葉柳、竹木等鄉土樹種,形成具有西溪特點的種植形態,避免園林化種植;充分尊重原有地形、地貌、植被,只在極少數游步道兩側或航線經過的區域,補植部分水杉、沼生濕地植物,修復動物食物鏈,以優化和完善原生態;補種了大面積的蘆葦,它不僅是秋蘆飛雪景致的一種恢復,更是為了水體的凈化。

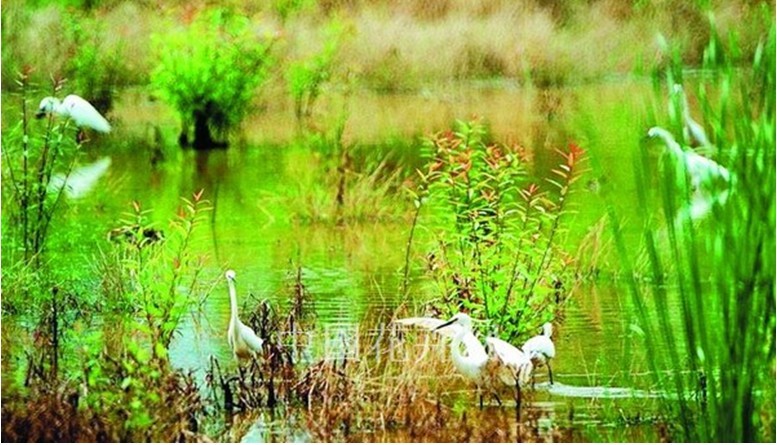

秋蘆飛雪

挖掘濕地文化

西溪濕地文化底蘊深厚,是一塊難得的“人文濕地”。它歷史悠長久遠,最早可追溯至5000年前的良渚文化時期,是杭州的文明發源地之一。宋高宗曾為它駐留,一句“西溪且留下”,成就了它的千古美名。西溪濕地在保護自然生態的同時也注意濕地文化的挖掘。通過公開征集和專家評審,確定西溪“十景”及西溪啞目連戲、西溪小花籃制作技藝等非物質文化遺產20余項;收集了農耕、桑蠶、漁耕、浮雕等生產生活用品600余件,還有為數眾多的家譜、先人手稿、民間故事;50年以上的歷史建筑做到了“應保盡保”,共保留、改造民居3.1萬平方米,打造了獨具西溪濕地特色的“民居博物館”;充分體現西溪濕地橋梁的多樣性,保留修復西溪濕地現有老橋,打造了“橋梁博物館”;恢復了秋雪庵、西溪草堂、兩浙詞人祠、高莊宸跡、河渚聽曲、曲水尋梅等人文景觀;建成了深潭口、三深村、龍章村等民俗文化旅游村,福堤打造成了民俗風情景點集聚與歷史文化展示的“文化長堤”,蔣村地區的龍舟文化、武術文化、戲曲文化等地方文化得到了繼承和發揚。

蓮灘鷺影

宣傳保護成果

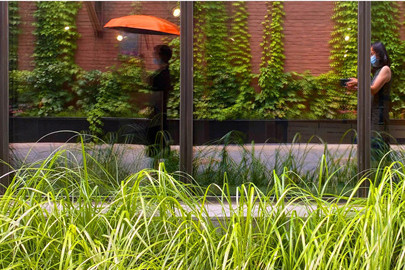

中國濕地博物館坐落于杭州西溪濕地東南部,是西溪濕地的“點睛之筆”。該館是唯一一座由國家林業局批準興建的以濕地為主題,集展示、宣傳、教育、收藏和研究為一體的國家級專業博物館,該館不但濃縮西溪濕地之美,而且展示全國濕地魅力。其建筑是日本著名設計大師磯崎新的得意之作,建筑的外墻全部用植被覆蓋,從高空看就是一個綠丘,暗合了人工建筑與濕地、與人類社會的和諧相處。館內布展設計由美國嘉萊格公司完成,遵循場景優先、技術優先、體驗優先的布展思路,利用最先進的多媒體技術,充分演繹了人與濕地和諧發展的主題。(作者單位系中國濕地博物館)

編輯:ljing

相關閱讀

園冶杯獲獎作品丨車公莊19號院景觀改造

設計師既是場地修繕者也是直接使用者,采用多方共謀共建的方式,以生態、健康、友好作為核心手段,修復大院環境,創造活力新生。建成后社區環境大幅度提升,社區鄰里互識,溫暖度開始回升,成為綠色創新友好的健康示范項目【詳細】

園冶杯獲獎作品丨合肥逍遙津公園改造

按照“古風古韻 生態生活”的設計原則,淡化商業、娛樂功能,力求“水清、樹綠、景美、生態優”,回歸園林藝術本源,打造合肥市民心目中的“古逍遙津”【詳細】

河北省第六屆(滄州)園林博覽會5月26日開幕

本屆園博會主題為“千里通波、大美運河”,園博園占地面積196.7公頃,規劃建設有“一帶三區”,即:運河風光帶,城市展園區、專類植物展園區、綜合服務區,建成13個城市展園和滄州坊商業街羅列其中【詳細】

首鋼園變身高端“秀場”

打造全球首發中心、首發首秀首展紛至沓來、科幻企業云集……現如今的首鋼園變身高端“秀場”,吸引科技、科幻、體育、文化、商業等產業集聚。記者近日獲悉,一季度首鋼園舉辦各類活動會展78場【詳細】