科學解讀生態文明建設研討會綜述

3.生態文明建設的關鍵是要用新思路新舉措來解決資源環境問題

十八大報告明確了我國生態文明建設的四大任務:一是要優化國土空間開發格局;二是要全面促進資源節約;三是要加大自然生態系統和環境保護力度;四是要加強生態文明制度建設。山西是國家重要的水土保持區,是首都經濟圈的生態屏障,地貌類型復雜,水資源貧乏,森林資源缺乏,水土流失嚴重,生態環境十分脆弱。山西又是我國典型的資源型地區,在經濟發展的同時也產生生態破壞嚴重、環境污染突出等一系列矛盾與問題。根據我國生態文明建設的四大任務,結合山西省面臨的特殊的資源環境問題,優化區域開發格局,加強礦區生態環境、生態脆弱區生態環境修復,突出流域安全建設、水資源保護與水環境修復,發展循環經濟和低碳經濟,推進資源型經濟轉型發展是山西省生態文明建設的重點任務。

中科院地理科學與資源研究所李秀彬研究員認為,把優化國土空間開發的格局擺在四個重點任務的首位,這個使地理學者很受鼓舞。地理學者看世界要看他們的不同點,區別對待,把生產空間、生活空間和生態空間加以區分,區分出哪些地區可以重點開發,哪些地區需要限制開發,哪些地區要保護起來,留給自然生態。汾河流域科學發展研究中心郭文炯教授認為,加快實施主體功能區戰略,按照主體功能定位,構建科學合理的城市化格局、農業發展格局、生態安全格局是協調經濟發展與生態環境建設的空間關系,解決我國國土空間開發中存在問題的根本途徑。建設生態文明必須跳出單純依靠行政區謀劃經濟發展的圈子,根據資源環境承載力優化調整人口與經濟布局。山西省正處于工業化、城鎮化中期階段,工業化和城鎮化快速推進使國土空間開發面臨著巨大空間需求和挑戰,工業化城鎮化、資源開發與生態保育、耕地保護之間的矛盾日益突出,區域沖突會不斷加劇。樹立生態文明理念,科學謀劃國土空間開發格局,促進城市空間、產業空間、生態空間、糧食安全保障空間合理布局,協調發展,顯得尤為重要。推進山西省空間開發格局重組的基本任務是,加快形成主體功能清晰的四大戰略格局:構建以 “一核一圈三群”為主體的城鎮化和新型工業化戰略格局;以晉北、晉中和晉東特大型煤炭基地“三大基地”為主體的點狀能源產業格局;以雁門關生態畜牧經濟區、中部糧棉主產區和東西兩山雜糧干果產業區“三大區域、六大盆地”為主體的農業產業格局;以晉西山地丘陵區、晉東土石山區、晉北風沙源區三大生態屏障為主體的生態安全戰略格局。太原師范學院馬義娟教授認為,土地是生態文明建設的空間載體,土地利用的有序調控是生態文明建設的重要著力點。山西省要實現綠色崛起,必須以生態文明建設為目標,落實土地利用規劃,調整土地利用結構,優化土地利用模式;以流域為單元,開展土地生態管理;盤活土地存量,加強集約節約用地。

山西大學黃土高原研究所李素清博士、汾河流域科學發展研究中心牛俊杰教授認為,加快礦區生態修復,既是山西省建設生態文明的重大任務,也是建設資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區的主要任務。山西省已在礦區基質改良、土地重構、物種選擇、植被配置模式等方面做了大量工作,但在礦區土地復墾率、生態修復質量和后續管護等方面仍有明顯差距。針對礦區生態環境現狀,應整合生物、物理和化學修復技術及遙感、地理信息系統等多種手段,因地制宜的開展生態修復。在干旱、半干旱的山西礦區,應選擇耐旱、耐貧瘠的先鋒物種和適宜的土壤改良策略,構建最優的土壤、植被協同修復模式并輔以修復監測與過程調控,需要加快礦區生態修復立法、明確修復治理責任、制定科學的修復基準、設立礦區生態修復基金等配套措施。太原師范學院王強博士認為,山西省荒漠化較為嚴重,特別是晉西黃土丘陵區、晉西北高原和中部盆地。針對山西省荒漠化的特殊性,其防治重點和策略應該聚焦于以下幾點:第一,以農牧交錯帶的大農業綜合發展帶動對農牧交錯帶荒漠化的防治;第二,以資源開發的有序化、集約化、規范化帶動礦區荒漠化的防治;第三,以水資源合理配置帶動汾河流域土地退化的防治;第四,以小流域綜合治理帶動對水土流失區的荒漠化防治。

流域是國家自然基礎中無所不在的基本單元,是地球系統的縮微,流域是生態文明的血脈。太原師范學院汾河流域科學發展研究中心王尚義教授、郭文炯教授等認為,維護健康的流域是生態文明建設的重要任務。數據顯示,中國近30%的國土面積分布在大江大河流域,橫貫不同的行政區域,流域承載著密集的城鎮、工礦企業和眾多的人口,是我國經濟發展的核心地帶,流域內的水資源、土地資源、生物資源、礦產資源等為國民經濟的可持續發展提供了源源不斷的資源支撐和驅動力。流域是生態文明建設的基本單元,是生態文明建設過程中的搖籃和“孵化器”。如果沒有健康的流域支撐,生態文明將是無源之水。因此,維護健康的流域是生態文明建設的重要路徑和基石,是實現中華民族偉大復興的通道。太原師范學院石瑛、李砧教授、任世芳副教授等認為,作為生態系統基本要素的水資源,是生態文明的重要支撐。基于山西“十年九旱”的基本省情,在全球極端氣候事件頻發背景下,提高水資源利用效率,提高地表水在總用水量中的比重,并積極控制地表河川徑流開發利用率,是維護和保障山西省生態環境質量的重要支撐。近年來河流水體富營養化、水華、赤潮等水環境問題,已經成為了制約人民生活和經濟發展的突出問題,水環境生態修復在生態文明建設中地位十分重要。構建自然水生植物生態群落,采用高低等水生植物協同效應,綜合治理水環境污染,實現水環境的生態修復,是一個較為可行的新思路。

太原師范學院孟萬忠博士認為,生態補償作為一種新型的生態環境管理制度,在協調生態環境保護中的各種利益關系、維護社會公平等方面的效果日益顯著,是我國生態文明建設的制度保障。建立完善生態補償制度是協調經濟與人口、資源、環境和諧發展,化解資源、環境約束與經濟快速增長的矛盾,促進人與自然資源之間的和諧的重要環節。當前,需要重點加快完善生態敏感區、重點資源保護區的生態補償制度建設,從長遠看,需要逐步建立基于主體功能區劃的完善的生態補償制度。

陜西師范大學薛東前教授認為,生態文明階段的區域發展應加快推進經濟轉型,要充分發揮資源優勢和技術優勢,面向國家和生態文明的重大需求,加快技術創新,發展生態產業,形成生態產業鏈,建立生態產業區。要遵循減量化、再利用、資源化原則,發展循環經濟,實現經濟、生態和社會效益相統一。太原師范學院馮旭芳教授、史利江博士認為,節約資源,提高利用效率和效益是保護生態環境的根本之策,重要手段是發展循環經濟、促進低碳發展。只有發展循環經濟、低碳發展,才能有效緩解資源、環境和生態的多重壓力,才能順利完成節能減排的約束性任務,才能轉變經濟發展方式,促進產業結構的優化升級。因此,應突出重點,積極促進企業循環經濟、低碳經濟的發展,實施精益生產,提高廢棄物綜合利用水平;加大創新,推動循環經濟園區、低碳示范基地的發展,依托產業集聚,增強循環經濟的規模效益;促進靜脈產業發展,倡導綠色消費、培育低碳消費文化,促進資源的循環使用和低碳發展。

編輯:qijian

相關閱讀

北京首發森林體驗指數

很多森林看起來大同小異,但因風速、濕度、負氧離子濃度等的不同,游憩的感受相差很大。到底哪片森林更適合您的出游需求呢?昨天,北京首次上線森林體驗指數,為市民走進自然踏青賞花提供參考【詳細】

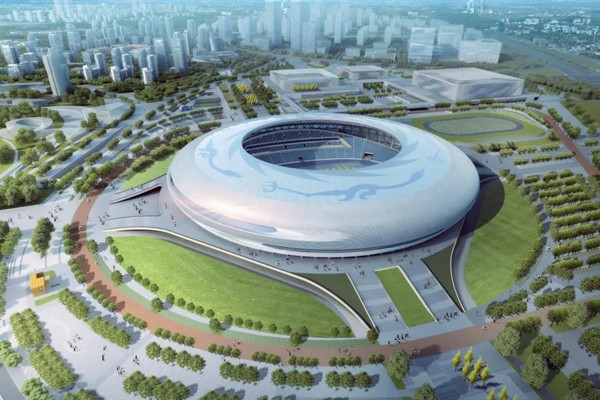

“十四五”期間 四川力爭建成200個體育公園

通過重點推動體育公園建設、綠道建設等場地設施建設,充分利用城市金角銀邊建設便民利民的場地設施等手段,扎實推進健身場地設施補短板工作,完善四級全民健身設施體系,進一步滿足人民群眾15分鐘健身圈需求【詳細】

河北定州加快創建國家園林城市

定州把創建國家園林城市、籌辦河北省第七屆(定州)園林博覽會兩項工作做為彰顯特色、打造品牌的重要路徑,做為提升文化、惠及民生的重要載體,圍繞城市框架拉伸、文旅產業發展、人居環境提升、新興產業布局做文章【詳細】

探營廣州園博會:移步換景賞雅色 繡球簇擁廣州城

第30屆廣州園林博覽會將于3月24日至4月2日舉行,3月22日,記者提前探營廣州園博會多個會場花境,發現富有傳統和現代元素的造景、包含多個區域特色的小園圃等已逐漸展露真容【詳細】