胡希軍:非物質文化遺產視野下 傳統禮俗的保護與傳承(上)

2014-01-17 22:39:00 來源:中國風景園林網 瀏覽次數:

1、 傳統禮俗是非物質文化遺產的重要組成部分

非物質文化遺產內容中包括的傳統禮儀、節慶等民俗,是各民族在長期的生活和交往中形成的禮儀習俗,是以非物質形態存在的傳統文化形式。中國的傳統禮俗從出現開始就與群眾生活密切相關,并經過世代傳承,集中體現了民族民間的文化特征,尤其是蘊藏其中的和諧思想、人本原則、寬容態度、求實精神、審美追求,以及以種種或個人的或群體的言行舉止、服裝配飾、儀式儀程、環境禮器等,反映了傳統禮俗特有的精神價值、思維方式、想象力,是連結民族情感紐帶、增進民族團結和維護國家統一及社會穩定的重要文化基礎。

2、 傳統禮俗具有非物質文化遺產的基本內涵

① 具有歷史環境遺存。傳統禮俗是在一定的空間和時間、自然和社會以及歷史和現實的共同營造中萌生和存續的,彰顯具體的歷史文化環境的個性特征,并與這種歷史文化環境融為一體,在歷史過程的演進中表現為一種具體的外顯化的歷史環境遺存;

② 具有傳承載體。包括傳統禮俗在內的任何一種文化形態都依賴各種傳承載體而存在,個體的言行舉止、服裝配飾等以及群體參與的儀式儀程、環境禮器等都是其最重要和直觀的"文化"內容,是"物性"的"活體"流傳形式,存在依據是知識、情感、智慧等精神原理,人是最根本的傳承載體;

③具有 精神內質。任何非物質文化事象都蘊含著特定的精神內質,包含著一個民族或族群的智慧、心理訴求和價值觀念,是民族文化的靈魂。因此,傳統禮俗在傳承方式、情感表達、創作心理、價值觀念等各個方面具有非物質的文化內涵與文化因素。。

3、 傳統禮俗體現了非物質文化遺產的重要特征

① 傳承性。傳統禮俗具有被人類集體、群體或個體一代接一代享用、繼承或發展的性質,是人對"精神文化"的傳遞,是通過人與人的精神交流,即口述、身體示范、觀念或心理積淀等形式進行的;

② 社會性。傳統禮俗的發生和發展都離不開人類社會,是人類創造能力、認知能力和群體認同力的集中體現,是人類社會活動的重要內容;

③ 無形性。傳統禮俗雖然有具象的表現形式,但其精神內核是抽象的文化思維,是以一種變動的、抽象的和依賴于人的觀念、精神的存在;

④ 多元性。傳統禮俗在其形成、繁衍、發展的過程中,不僅表現在不同地區、種族、信仰的群體、個體的禮俗不同,而且表現同一地區、種族、信仰的群體、個體在不同時期也具有不同的形態;

⑤ 活態性。傳統禮俗的文化內涵基本上是通過人的或個體或群體的活動表現并傳達給受眾的,且在傳達給受眾時往往還會有互動。

二、張谷英村的傳統禮俗與非物質文化遺產

概述:

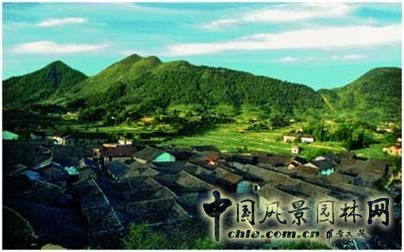

張谷英村隸屬岳陽縣張谷英鎮,坐落于岳陽市東南73公里處,青山環繞、風景秀麗。自明朝初年張氏始祖張谷英在此定居以來,子孫繁衍、聚族而居已達六百余年歷史,是我國目前由同一姓氏聚族而居規模超大、保存完好的古村落。其獨特的連體建筑形式別具一格,故有"民間故宮"之美稱。

編輯:ljing

凡注明“風景園林網”的所有文章、項目案例等內容,版權歸屬本網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權者,應在授權范圍內使用,并注明“來源:風景園林網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。