江西省新型城鎮化規劃(2014-2020年)(全文)

第二十一章著力構建新型村鎮體系

堅持鎮村聯動,把加快中心鎮建設作為推進城鄉一體化的重要載體,著力構建新型村鎮體系,加強農村基礎設施和社會事業建設,建設富裕和諧秀美鄉村。

第一節扎實推進鎮村聯動

統籌推進城鎮化與和諧秀美鄉村建設,實現從注重村莊建設向推進鎮村聯動轉變。高標準編制中心鎮和村莊規劃,加快百強中心鎮建設,培育特色產業,引導農副產品加工企業向中心鎮集中,形成“一鎮一業、多業并舉、特色明顯、產業興鎮”的特色小城鎮產業發展格局,引導農業人口就近就業、就近轉移,推動以鎮帶村、以村促鎮、鎮村聯動。全面提升中心鎮管理水平,推進鎮區基礎設施和公共服務設施向周邊農村地區延伸,打通基本公共服務到鎮進村入戶的“最后一公里”。推進鎮容鎮貌綜合治理,加強和創新鎮村社會管理,推進新型農村社區建設,對規模較大的中心村,逐步實現社區化改造。按照發展中心村、保護特色村、整治空心村的要求,在尊重農民意愿的基礎上,引導規范農村住宅和居民點建設。加強文物古跡和傳承歷史文脈的傳統建筑保護,強化鄉村建設的地域文化特色。

第二節加強農村基礎設施和服務網絡建設

全面推進農村自來水工程建設,完成農村重點污染區飲水安全專項治理,解決好農村人口飲水安全問題。推進農村公路網絡化,逐步實現農村客運線路公交化運營。實施新一輪農村電網改造升級工程,實現城鄉用電同網同價。加強以沼氣、秸稈氣化等為重點的農村清潔能源建設及相關技術服務。基本完成農村危房改造。加強鄉村旅游服務網絡、農村郵政設施和寬帶網絡建設,改善農村消防安全條件。繼續實施新農村現代流通網絡工程,增加農村商品零售、餐飲及其他生活服務網點。繼續實施以三清六改四普及為主的村莊環境整治,加大農村面源污染防治力度,推進農村垃圾、污水處理、土壤環境、農村河道、水環境等綜合整治,嚴禁城市和工業污染向農村擴散。推進農村生態保護,實施“森林城鄉、綠色通道”建設工程。抓好扶貧移民搬遷安置,加快實施扶貧攻堅“六大工程”。

第三節加快發展農村社會事業

提升農村義務教育質量和均衡發展水平,大力發展農村學前教育,加強農村中小學寄宿制學校建設,推進義務教育學校標準化建設。建立健全新型職業化農民教育培訓體系。完善以縣級醫院為龍頭、鄉鎮衛生院和村衛生室為基礎的農村三級醫療衛生服務網絡,向農民提供安全價廉的基本醫療服務,擴大農村免費公共衛生服務和免疫范圍。完善農村社會保障和社會救助體系,逐步提高保障標準,完善農村低保制度。

加強鄉鎮綜合文化站等農村公共文化和體育設施建設,豐富農民精神文化生活。健全農村留守兒童、婦女、老人關愛等服務體系。

第八篇 構建有利于城鎮化健康發展的制度環境

加強頂層設計,尊重市場規律,發揮政府作用,全面深化改革,形成政策合力,創新人口管理、土地管理、財稅金融、城鎮住房、行政管理、生態環境等重點領域和關鍵環節體制機制,構建有利于城鎮化健康發展的制度環境。

第二十二章 改革人口管理制度

創新人口管理制度,逐步消除城鄉間戶籍壁壘,還原戶籍的人口登記管理功能,促進人口有序流動、合理分布和社會融合。

——建立城鄉統一的戶口登記制度。取消“農業戶口”與“非農業戶口”性質區分,統一登記為居民戶口。改革附加在戶籍制度上的相關政策,實現戶籍制度與公共權益、社會分配相脫鉤,還原戶籍人口登記管理功能。

——建立健全流動人口居住證制度。全面推進流動人口居住證制度,以居住證為載體,建立健全與居住年限相掛鉤的基本公共服務提供機制,并作為申請登記居住地常住戶口的重要依據。

——建立人口信息管理制度。到2020年基本建立健全實際居住人口登記制度,全面、準確掌握人口規模、人員結構、地區分布等情況。建設和完善以公民身份證號碼為唯一標識、以戶口登記為基礎的省級人口基礎信息庫,分類完善學籍、職業、收入、健康、保險、房產、婚姻、信用等信息系統,逐步實現跨部門、跨地區信息整合和共享。

編輯:daiy

相關閱讀

探營廣州園博會:移步換景賞雅色 繡球簇擁廣州城

第30屆廣州園林博覽會將于3月24日至4月2日舉行,3月22日,記者提前探營廣州園博會多個會場花境,發現富有傳統和現代元素的造景、包含多個區域特色的小園圃等已逐漸展露真容【詳細】

天津第32屆運河桃花節舉辦

3月17日,第32屆天津運河桃花文化商貿旅游節如約而至。在北運河畔的桃花堤,微風輕拂,桃紅柳綠,人們三五成群地踏青、賞花,趕赴一場浪漫的春日之約【詳細】

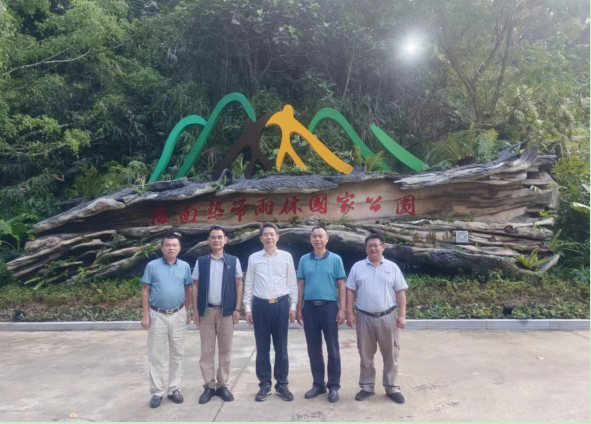

海南大山泰景觀承建國家公園大門獲世界自然保護聯盟領導肯定...

在海南熱帶雨林國家公園五指山大門,陳俊霄向調研組匯報了國家公園大門(五指山)建設情況,章新勝對陳俊霄參與設計、海南大山泰景觀工程有限公司承建的國家公園大門(五指山)項目的創意主題【詳細】

海南首個園林式遺體器官捐獻者紀念園開園

三亞市遺體器官捐獻者紀念園坐落在三亞市荔枝溝路殯葬服務中心內、烈士紀念園旁,于2022年3月開工,2023年2月竣工,占地600余平方米,由三亞市人民政府投資建設【詳細】