江西省新型城鎮化規劃(2014-2020年)(全文)

江西省新型城鎮化規劃(2014-2020年),根據黨的十八大、十八屆三中全會、中央城鎮化工作會議、《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》以及省委十三屆七次、八次會議精神、《江西省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》和《江西省主體功能區規劃》編制,按照走中國特色新型城鎮化道路、全面提高城鎮化質量的新要求,明確未來城鎮化的發展路徑、主要目標和戰略任務,統籌相關領域制度和政策創新,是指導全省城鎮化健康發展的宏觀性、戰略性、基礎性規劃。

第一篇規劃背景

我省正處于加速發展的爬坡期、全面小康的攻堅期和生態建設的提升期,也是城鎮化深入發展的關鍵時期,必須深刻認識新型城鎮化對發展升級、小康提速、綠色崛起的重大意義,緊緊抓住新型城鎮化蘊含的重大歷史機遇,牢牢把握新型城鎮化正確的發展方向,妥善應對城鎮化面臨的風險和挑戰。

第一章重大意義

推進新型城鎮化,有利于闖出發展升級新天地。面對產業升級、開放升級、創新升級的新要求,我省的經濟增長動力必須由過去主要依靠投資拉動轉向投資與消費的協調拉動。推進城鎮化,將拉動我省基礎設施、公共服務設施及住房建設等投資需求。同時,隨著農業轉移人口轉為城鎮居民,也將擴大消費群體、改變消費結構,促進儲蓄向消費轉化,從而增強消費能力、釋放消費需求。投資與消費協調拉動的形成,將促進我省需求結構的持續優化,推動我省經濟社會發展轉型升級。

推進新型城鎮化,有利于開啟小康提速新征程。與全國人民同步實現全面小康、共享幸福生活,是4500萬贛鄱兒女的共同愿景。全面建成小康社會的一個重要標志是城鎮化率達到60%,而2013年我省城鎮化率為48.87%,低于53.73%的全國城鎮化率和小康社會的總體要求。城鎮化的推進,必將逐步破除城鄉二元體制,逐步化解城市內部二元結構矛盾,加速城鄉一體化進程,有效解決“三農”問題,提高城鄉居民的收入水平,提升以人為本的城鎮化質量,從而加快全面建設小康進程,讓人們生活得更加美好。

推進新型城鎮化,有利于邁出區域協調發展新步伐。城鎮化必然引導人口和經濟形成區域空間集聚,從而帶動區域經濟協調發展。當前,我省區域發展不平衡的問題比較突出,2013年人均GDP最高的設區市與最低的相差5萬多元。推進城鎮化,有助于培育形成一批城鎮群和增長極,優化城鎮空間布局,引導生產要素合理流動和資源高效配置,使人口分布與經濟布局更加合理,促進我省區域協調發展,從而構筑起龍頭昂起、兩翼齊飛、蘇區振興的區域發展格局。

推進新型城鎮化,有利于開拓綠色崛起新境界。城鎮是二、三產業的主要載體,是經濟社會發展的主戰場。我省要開拓綠色崛起新境界,關鍵是推動城鎮的綠色發展。新型城鎮化,注重綠色發展、循環發展、低碳發展,節約集約利用土地、水、能源等資源,注重人和自然和諧相處,盡可能減少城鎮化對自然的干擾和損害,能夠最大限度地鞏固好、發揮好江西的生態優勢,將對江西的科學發展、綠色崛起發揮巨大的推動作用。

第二章發展基礎

改革開放以來特別是新世紀以來,我省依托中心城市和重點縣城,以加快產業和人口集聚為重點,不斷提高城鎮綜合承載力、集聚力和輻射力,城鎮化呈現良好發展態勢。

城鎮化進程加速推進。從2001年至2013年,我省城鎮人口從1149萬增加到2210萬,凈增1061萬人,年均增加80多萬人;城鎮化率從27.69%上升到48.87%,年均提高1.63個百分點,與全國城鎮化率的差距由8.44個百分點縮小到4.86個百分點。

城鎮化形態趨于優化。依托中心城市和重要節點城市,以交通主通道為軸線,初步形成了“一群兩帶三區”的城鎮布局主骨架,即鄱陽湖生態城市群,滬昆沿線城鎮發展帶、京九沿線城鎮發展帶,以及南昌都市區、九江都市區、贛州都市區。

市政建設水平大幅提高。2012年,全省設市城市人均道路面積達到14.99平方米;燃氣普及率達到了94.4%;自來水普及率達到了97.67%;城市綠地率、綠化覆蓋率、人均公園綠地面積等指標明顯提升,實現縣城以上城鎮生活污水集中處理全覆蓋。

城市經濟社會快速發展。以規劃為引領,以94個工業園區和特色產業基地為平臺,優化產業布局,聚集生產要素,促進了一批新興產業和產業集群的加快形成,帶動城鎮規模擴張和人口集聚,夯實了城市經濟社會發展基礎。

在城鎮化快速發展過程中,也存在一些必須高度重視并著力解決的突出矛盾和問題:

城鎮化水平偏低。2013年我省城鎮化率比全國低4.86個百分點,戶籍城鎮化率與常住人口城鎮化率相差21.77個百分點。全省只有22個城市,特別是大中城市數量少、規模小、空間布局不合理,總體競爭力不強。產城融合不緊密,產業集聚與人口集聚不同步,城鎮化滯后于工業化,城鎮化率與工業化率的比值只有1.09,低于1.45的全國平均水平。城鎮化發展方式比較粗放,城鎮建設和生態保護矛盾日益突出,居住環境不優、生活品質不高。

市民化進程偏慢。截至2013年末,我省農民工總數達到789.5萬人,其中省外就業540.7萬人,省內就業248.8萬人。但由于歷史和體制因素,省內就業的農民工雖然逐步成為了產業工人,卻難以成為真正的城鎮居民,無法享有城鎮居民同等的基本公共服務,仍處于“半市民化”狀態。城鎮內部出現新的二元矛盾,農村留守兒童、婦女和老人問題日益凸顯,給經濟社會帶來諸多風險隱患。

“土地城鎮化”快于人口城鎮化。1990-2012年,我省連續統計的15個主要城市建成區面積從259.5平方公里擴展到928.8平方公里,增長了3.58倍;同期戶籍人口僅增長了2.06倍,明顯滯后于城市建成區面積的增長速度。土地城鎮化快于人口城鎮化,導致建成區產業強度和人口密度偏低,耕地減少加快,失地農民增多,拆遷糾紛時有發生。

城市管理水平不高。一些城鎮無序開發,人口集聚不均衡,城市景觀結構與其自然地理特征不協調,重經濟發展、輕環境保護,重城市建設、輕城市管理,重地上、輕地下現象比較突出。城市交通擁堵、環境污染加劇、公共服務供給能力不足、城市管理運行效率不高等問題日益明顯,城中村和城鄉接合部等外來人口集聚區人居環境較差。

規劃建設特色不明顯。一些地方規劃科學性不夠,未充分兼顧環境、交通、配套設施等因素,在建設中盲目貪大求洋、照搬照抄,缺乏個性與特色。“建設性破壞”有蔓延趨勢,城市的自然和文化遭到破壞。一些地方農村“空心化”、“一戶多宅”現象比較嚴重,有的盲目模仿城市小區模式建設新農村,導致鄉土特色和民俗文化流失。

體制機制不健全。城鄉戶籍、土地、社會保障等制度,以及計劃生育、公共就業服務、基本醫療衛生、住房保障等政策存在二元分割,制約農業轉移人口市民化進程。涉及農村房屋、宅基地用益物權、集體建設用地等農村產權制度尚不健全,城鄉居民基本養老保險和醫療保險制度未能一體化,同一地區的城鄉居民在統籌層次、就醫選擇、保障范圍、待遇水平等方面存在較大差距。

編輯:daiy

相關閱讀

探營廣州園博會:移步換景賞雅色 繡球簇擁廣州城

第30屆廣州園林博覽會將于3月24日至4月2日舉行,3月22日,記者提前探營廣州園博會多個會場花境,發現富有傳統和現代元素的造景、包含多個區域特色的小園圃等已逐漸展露真容【詳細】

天津第32屆運河桃花節舉辦

3月17日,第32屆天津運河桃花文化商貿旅游節如約而至。在北運河畔的桃花堤,微風輕拂,桃紅柳綠,人們三五成群地踏青、賞花,趕赴一場浪漫的春日之約【詳細】

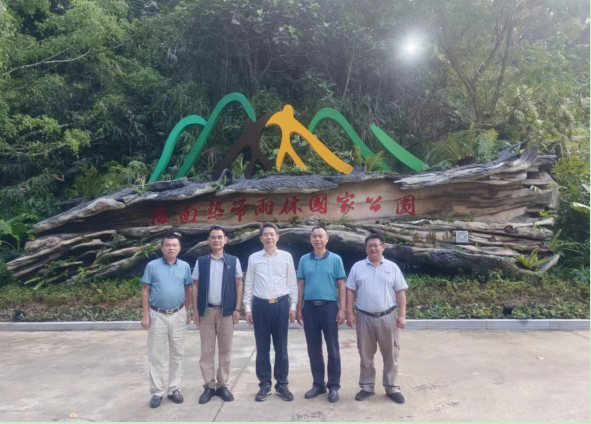

海南大山泰景觀承建國家公園大門獲世界自然保護聯盟領導肯定...

在海南熱帶雨林國家公園五指山大門,陳俊霄向調研組匯報了國家公園大門(五指山)建設情況,章新勝對陳俊霄參與設計、海南大山泰景觀工程有限公司承建的國家公園大門(五指山)項目的創意主題【詳細】

海南首個園林式遺體器官捐獻者紀念園開園

三亞市遺體器官捐獻者紀念園坐落在三亞市荔枝溝路殯葬服務中心內、烈士紀念園旁,于2022年3月開工,2023年2月竣工,占地600余平方米,由三亞市人民政府投資建設【詳細】