《成都市創新型城市建設2025規劃》發布

制圖 王雪

15日,《成都市創新型城市建設2025規劃》在成都市政府新聞辦舉行的新聞發布會上發布。按照規劃,成都將分三步走,到2025年建成具有國際影響力的區域創新創業中心。

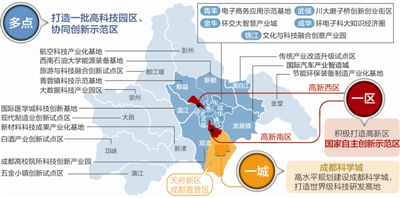

空間布局將實現 “一區一城多點”

規劃提出把成都建設成為具有國際影響力的區域創新創業中心。將分3個階段實現:

2015-2017年,加快推進全面創新改革試驗區建設,深入實施“創業天府”行動計劃,大眾創業、萬眾創新進一步活躍,“創業之城、圓夢之都,成都創業、創業都成”的城市品牌更加響亮,成為全國創新創業要素聚集地,初步建成國家創新型城市。

2018-2020年,創新型城市重大工程取得進展,創新創業環境進一步優化,產業發展邁向中高端,成為中西部創新創業人才高地、全國體制機制創新先行區,建成中西部領先、國內一流的創新型城市,初步建成具有國際影響力的區域創新創業中心。

2021-2025年,創新型城市重大工程全面深化,形成更加開放的創新創業政策、更加靈活的開放合作模式,有效融入全球創新體系,成為參與國際科技創新合作的新高地和全球創新網絡的重要節點,進入國家創新型城市前列,建成具有國際影響力的區域創新創業中心。

空間布局方面,將實現“一區一城多點”。“一區”是積極打造高新區國家自主創新示范區。“一城”是高水平規劃建設成都科學城,打造世界級科技研發高地。“多點”是打造一批高科技園區、協同創新示范區。按照規劃,成都將實施國家自主創新示范區引領工程、成都科學城先導工程、一流研發能力建設工程、創新創業人才匯聚工程、創業天府圓夢工程、創新型企業培育工程、產業融合轉型升級工程、科技金融創新工程、知識產權強市工程、制度創新保障工程等十大工程。

菁蓉匯辦到國外 下一站走進韓國

市科技局副局長丁小斌表示:“從中國社科院評價創新型城市的10個主要指標看,成都人均GDP、科技進步對經濟增長貢獻率、企業專利申請量占社會專利申請量的比重等少數指標已基本達到創新型城市標準,已初步具備了加快創新驅動、推進創新型城市向更高級階段邁進的基礎和條件。”丁小斌表示,成都正在籌劃研究創業天府行動計劃2.0版,從改革、人才、載體、金融、要素、品牌6個方面著力,爭取“雙創”領域的突破。

載體方面,將大力發展“眾創中心”,建好郫縣菁蓉鎮、高新區蓉創廣場、天府創新中心等載體,引導高校院所、工業園區、企業進行閑置樓宇、庫房、工業廠房升級改造,轉換為各類創新創業專業孵化器。“我們還將和高校開展深度合作,把高校的科研資源用起來。比如高校的一些實驗室,過去主要為教學服務,我們將和高校一起探索開放實驗室,讓他們成為創客都可使用的開放資源。”

丁小斌表示,把菁蓉匯辦到國外去,下一站就是韓國。“去年菁蓉匯走進硅谷,會場臨時加了4排凳子。我們都沒有料到,成都對海外創新創業者的吸引力這么大。今后,菁蓉匯的品牌將繼續走出國門,辦成成都的一張名片。”

建產業技術研究院 培育城市未來產業

作為國家全面創新改革試驗區,打通科技成果轉化和軍民融合通道,被作為改革試驗的重要內容。丁小斌表示,相關方案正在報批。成都將和高校合作探索讓科技人員走出象牙塔,融入經濟社會發展。“比如四川大學正在謀劃成果轉化共享計劃,包括對老師的考評,及老師可以離崗、離職參與創新創業等創新改革。”

丁小斌介紹了成都建設產業技術研究院的新進展。初步選定生物醫藥、新材料、精準醫療、電子信息、大數據、軌道交通等領域,今年將建四五個對接高校的新型成果,對接成都的戰略新興產業、主導產業,乃至培育城市未來產業的發展新力量。

成都科學城建設是成都在創新創業領域的重要舉措。成都天府新區科宣局局長張翼表示,諾基亞全球技術中心、電信云計算中心已經在成都科學城天府金融中心一期成功入駐,有望年中正式啟動。今年6月,科學城第一批項目和有關研發機構將正式入駐。年底,天府金融中心將完成50萬平方米左右的創新創業載體建設。

編輯:wangying

相關閱讀

創新城市建設 公園城市的成都探索

上周末,市民曾瑤帶著兒子木木,來到位于錦城綠道上的江家藝苑曬太陽。當前,成都正加快建設天府綠道,建成后,將覆蓋成都全域。天府綠道,除了是城市的一道綠色屏障外,還被賦予了多種功能。而它,也是成都加快建設美麗宜【詳細】

城市綠色基礎設施:規劃和實施的戰略方法

2013年,綠色基礎設施歐洲戰略被采用,并明確地涉及到城市空間。在歐盟層面,綠色基礎設施的概念已經根植于歐盟生物多樣性戰略中,因而明確地提到自然保護。在我們的理解中,城市自然保護包括物種和棲息地保護(生物多樣性),【詳細】

健康規劃:英國綠色基礎設施(GI)規劃原則

親近大自然對于居民的身心健康舉足輕重。城鄉規劃的一個重要任務就是塑造與大自然和諧共生的人居環境。在英國,積極應用規劃手段,為城鄉居民提供更多親近自然,享受自然的機會,逐漸成為規劃機構及各類自然保護團體的【詳細】

推進建設彈性城市 解決交通問題要靠規劃

黨的十九大報告提出,打造共建共治共享的社會治理格局,強調要樹立安全發展理念,健全公共安全體系,提升防災減災救災能力。這一論斷對我們推進【詳細】