數據增強設計最新研究進展及其教學實踐

2

《總體城市設計》教學環節的嘗試

筆者參與了2016春季學期研究生的《總體城市設計》和2016年夏季學期本科生的《城鄉社會綜合調研》,在這兩個課程中,都結合了數據增強設計理念,本文以《總體城市設計》課程為例,對教學環節的具體過程、經驗以及教訓進行總結,該本課程針對城鄉規劃學研究生(含碩士生與直讀博士生)的專題設計課程,在研究生現有學科理論知識、本科城市設計和研究生空間戰略規劃專題訓練的基礎上,重點針對特定城市或大尺度城市綜合性片區的總體城市設計訓練。深化對城市設計理論和方法的掌握與運用,對總體城市設計范圍內具有代表性和熱點關注特征的城市現象和城市環境進行詳細研究,并針對特定地段進行深化設計。

1

教學環節

在全員集中講授、集中階段評圖基礎上,6位教師分為兩個教學大組進行設計輔導,課程共31名學生,三人一組共十組(其中一組四名學生),每三名教師負責五組學生。教學周期共14周,共16次課,58學時,另包括師生共同調研3-4天。

在這個教學環節中,筆者的參與方式主要如下:

第一周:集中授課階段,介紹了大數據和開放數據用于總體城市設計的總體思路(“數據增強城市設計概論”),并提供給學生第一版本的成都市域的共享數據。

第二周:赴成都現場調研(成都的四個地段,位于市區的不同位置),期間更新并提供給學生第二版本的數據,制作了課程網站,后續持續講課程相關的資料、課件和共享在網站上數據的使用。

第三周:提供第三版本數據,并在課外額外向學生們介紹了“大數據與城市設計的若干思考”,并展示了所共享的基礎數據的情況和可能的使用方法。

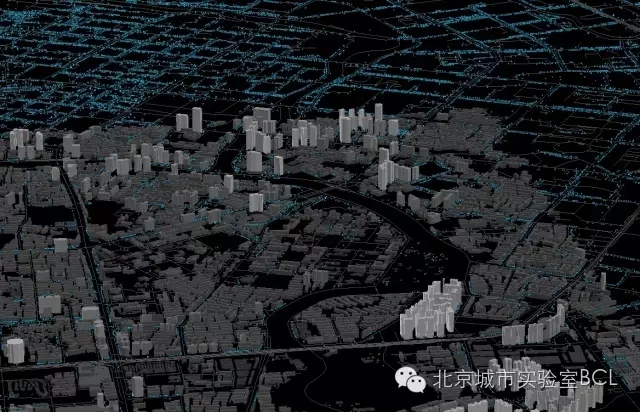

第五周:基于建筑數據生成三維SketchUp模型,提供給學生(由一名學生負責將ESRIArcScene數據轉為SketchUp)。

第七周:公開答疑,介紹GIS的操作和數據分析的方法,提供了基于建筑物的城市形態分析結果。

其他全過程,筆者參與了課程的教學工作。所提供的基礎數據涵蓋不同歷史階段的土地開發,包括2009和2014年道路網所體現的城市形態;2009和2014年興趣點所反映的城市功能;2014年大眾點評網、微博簽到、位置微博和手機基站不同時段接入人數等所反映的城市活動;建筑物(含基底和層數,并生成了SketchUp模型和城市形態的類型)以及不同級別的城市邊界所反映城市范圍等數據。

建筑物和興趣點的三維表達

建筑物與街道的三維表達

編輯:lianqi