中國省域生態文明建設評價方法及空間格局演變研究

3.2分析方法

本文選用能客觀綜合評價的熵權TOPSIS法來對自然、經濟、社會系統的各指標數據進行總體評價,同時結合省域生態文明對于系統間實現協調發展的目標要求,構建協調度模型進行協調度評價,最后構建耦合協調度模型,將TOPSIS法得到的評價結果與協調度結果結合,作為最終評價結果。

本文借鑒容量耦合系數模型與耦合度函數來建立協調度模型,協調度模型如下:

式中:Ki表示是第i個省的自然、經濟、社會系統之間的協調性。Ki?[0,1]且Ki越大則表示協調性越好。

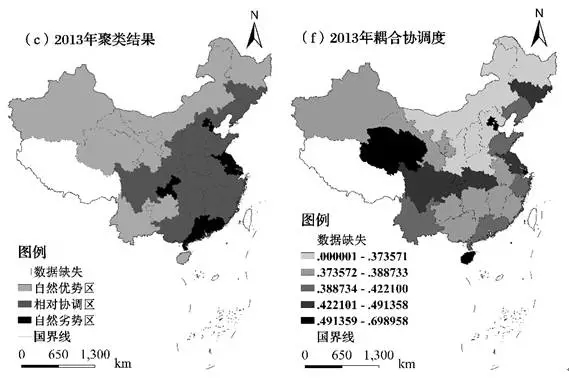

協調度在某些情況下很難反映出系統間的真實情況。例如,三個系統得分均低的省份和三個系統得分均很高的省份,其協調度得分可能是一樣的,但總體發展水平差異巨大。因此構建耦合協調度模型來更加全面的反映生態文明建設的總體情況。耦合協調度模型如下:

式中:Zi即是第i個省用熵權TOPSIS法進行的總得分與協調度模型測算的系統之間的協調性的乘積。Zi?[0,1],Zi值越大則表示該省(市、自治區)的生態省建設總體水平越好。

4、省域生態文明建設空間格局演變

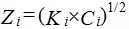

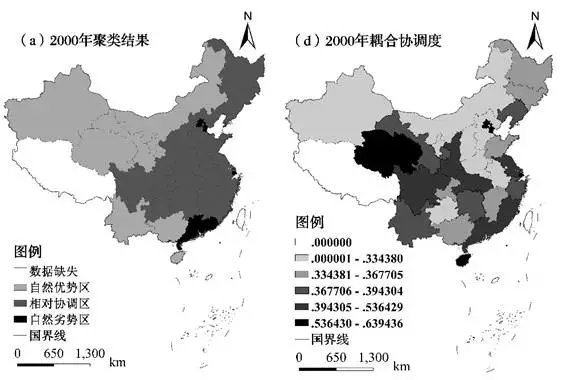

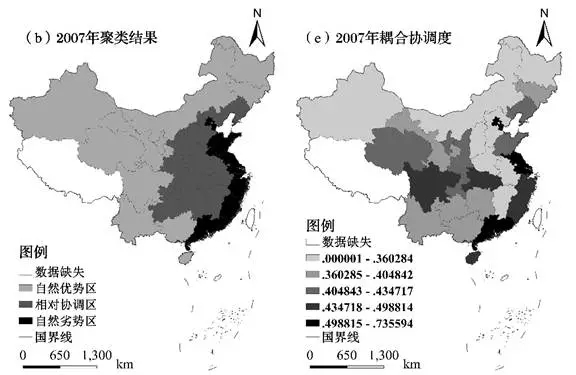

圖1:中國各省耦合協調度及聚類分區圖

從耦合協調度的分布變化來看,耦合協調度高值省份較穩定的分布在東部地區和西部地區。在2000-2007年的建設過程中,東部地區省域生態文明建設的成效較為顯著,2007年耦合協調度的高值均在東部地區,分別為北京、天津、江蘇、上海、廣東。2008-2013年,由于受到金融危機的沖擊,我國經濟逐漸進入新常態,也對我國的生態文明建設影響深遠。隨著經濟增長的放緩以及中、西部的持續開發,東部地區的經濟系統優勢變小,自然系統建設對耦合協調度的貢獻加大,2013年耦合協調度的高值省份與2000年一樣,為北京、天津、上海、海南、青海,有區別的是,北京、天津、上海耦合協調度高的原因在于社會系統得分占據絕對優勢,而經濟系統貢獻不像2000年那樣突出;低值省份減少,新疆、安徽、江西不再是低值省份,安徽、江西主要是由于在自然系統、經濟系統建設上進步較大,新疆各系統進步較小,但得益于經濟、社會系統的進步使得協調度提升,其他省份在經濟系統優勢弱化也使得新疆的自然系統貢獻加大。整體上,經濟新常態下中西部的耦合協調度在2008-2013年得到提升。(圖1)

5、總結

研究顯示:①我國自然系統的建設相對緩慢,生態文明整體格局的變化主要受其他系統的影響;②高水平協調發展的省份極為缺乏,協調度高的省份總體水平普遍不高;③金融危機后我國經濟逐漸步入新常態,給我國的生態文明建設帶來了重大影響,經濟系統的促進作用變弱,自然和社會系統的作用得到加強。

本文原載于《經濟地理》2016年第4期,受國家社會科學重大項目“加快推進生態文明建設研究”(10ZD&016)、上海市科委科技支撐計劃“崇明生態島建設指標體系的優化研究”(13231203400)資助。

編輯:lianqi