德國小城鎮的發展道路及啟示

3.大中小協調發展,城市結構相對合理在城鎮化過程中,由于資源、交通及歷史條件的影響,德國西南部和中部城市較多,北部和東部相對較少,但并未出現城鎮布局失衡狀況。當然,德國也涌現了一些大城市,但無畸形發展的問題。整體看,德國城鎮化呈現結構相對合理、大中小并行發展的寶塔形:以少數大都市為全國城市的龍頭,處于塔頂;以適量的中等城市為骨干,形成區域經濟、文化和交通的中心,處于塔中;數量眾多的小城鎮遍布全國各地,處于塔底,構成了基礎。從分布位置上看,許多小城鎮一般距大中城市半小時到1小時的車程。這種近乎于衛星城之類的小城鎮,在每個大中城市的周圍都分布有相對集中的小城鎮群。其中,不少小城鎮是產業集群的所在地。

德國屬于歐洲人口較稠密的國家,擁有8200多萬人。但是在德國,百萬人口以上的大城市只有4個;50萬人口以上的中等城市10個;10萬人以上的小城市70余個;鄉鎮數量眾多,超過13500個。其中,75%以上鄉鎮的人口少于5000人。以德國兩個最大的州為例,南德的巴伐利亞州總面積為7萬km2,總人口l200萬,擁有小城鎮2200個;北德的北萊茵一威斯特法倫州,總人口1800萬,擁有小城鎮360個。大中城市越來越多的中產階級家庭都分散居住在郊外的小城鎮。據統計,在德國總人口中,大約有2600多萬人居住在85個大中城市中,約占總人口的32.91%;有4600多萬人定居在2000-10萬人的小城鎮中,約占58.23%;另有700多萬人居住在人口不超過2000人的村莊,約占8.86%。這些數據表明,德國人口的城市鎮化率很高,但是絕大部分定居在中小城鎮。

與這種城市結構及其分布結構相對應,德國的經濟、文化、教育、公共服務等各種資源分布相對合理。在這種環境條件下,德國人口遷移的流向自然呈多向性,農業勞動力的轉移沒有出現過分集中的局面,對德國各州和區域經濟相對均衡的發展,對防止地區社會經濟發展的不平衡性,以及對縮小經濟發達地區與經濟欠發達地區差別等,都具有不可低估的作用。

啟示:開創以人為本、增進民生福祉的發展之路。

經歷了漫長的德國小城鎮的發展之路,為中國探索小城鎮,乃至整個城鎮化的發展,提供了有益的啟示。

1.理念啟示:要辯證理解守護傳統與求新發展的關系在德國城鎮化的進程中,濃抹出德意志民族哲學意識、人文思想的色彩,從中可得到有益的啟示:守護傳統與求新發展可以做到協調統一;推進城鎮化是一個動態的過程,完全可以把二者恰到好處地結合起來。德國人的守護傳統具有豐富的內涵,主要包括:守護優秀的德國歷史文化遺產;守護農業的自然生態環境;守護農業產業高素質的職業隊伍;守護農村的自然田園風光。德國人的求新發展也具有重要內容。即在守護傳統的基礎上,推進城鎮的規劃人本化、設施現代化、生活富裕化、環境宜居化,城鄉一體化。事實表明:守護和傳承歷史傳統,并非是守1日和落后的代名詞;求新發展,決不是"消滅鄉村",或片面以"城市景觀"取代"農村風光"。

自新中國成立以來,特別是進入21世紀,中國城鎮化經過了曲折發展、快速發展階段,現在進入科學發展時期,城鎮化水平顯著提升。2010年,中圍的城市數量達到655個,城市化率提高到49.55%。其結構構成是:全國100萬人口以上的特大城市和50萬-100萬人口的大城市達到140個;20萬-50萬人口的中等城市為232個;20萬人口以下的小城市283個;被稱為小城鎮的建制鎮19234個。然而,在中國"狂飆突進"式城鎮化"運動"中,人們對城鎮化本質的認識尚不深,對城市精神也缺乏理解。城鎮化是人類文明的結晶,又是一種傳承文明成果的特殊結構。城鎮化需要求新發展,但不是、也不可拋棄優良傳統。城鎮化因人口的集聚而振興,又要為人的全面發展而完善和提升。鑒于此,中國的城鎮化決不可失去"以人為本"的靈魂。丟了"魂"的城鎮化,必然出現"城市病":簡單地"攤大餅"式的大拆大擴,吞沒耕地,消滅村社;片面追求快速發展,但忽視質量和民生,致使相當多的新城鎮陷入"半城鎮化"狀態,農民雖然進城,但卻沒有"市民化";發展不平衡、不協調、不可持續;大城市不強,中城市不活,小城市不優。醫治這些"城市病",首要的是挖去"病根"。即端正和加強推進城鎮化的人文理念,強化其"靈魂"。即:切實關注民生和保障民生,把有利于人民、特別是農民"全面發展"的理念奉為圭臬。具體說要做到:守護和發揚中國具有悠久歷史的村社的優點,包括自然淳樸、空氣清新、水源清潔,環境優美等;守護農業和農村的生態環境,特別是要保護眾多歷史名勝古跡。特別是,城鎮化和新農村建設要兩輪驅動,在堅決防止導致農民失地又失業的"滅村運動"的同時,要采取必要措施,加快進入城鎮農民的市民化步伐。包括:采取自愿、有序、分類、統籌的方針;編制農民工市民化綜合規劃;放寬落戶條件擴大農民工市民化;完善城鎮公共服務體系;加強基礎設施建設,改善城鎮環境;落實政治社會權利,促進農民工融入城市等。總之,要充分尊重農民的意愿,促使城鎮化真正實現規劃科學化、設施現代化、產業集群化、環境優美化、生活小康化。

這里,順便以保護中國的古村落為例,簡要闡述從傳承歷史文化角度出發守護中國農村的文化遺產。中國現有60萬個村莊,其中古村落約有5000個,廣泛分布在全國10多個省份。大多古村落始建于明清,有的甚至可追溯到南宋。這些歷史文化凝重、民族姿彩紛呈的古村落,構成中國物質和非物質文化遺產的重要組成部分,是中國鄉村社會的縮影。它們具有"史考"的實證價值、"史鑒"的研究價值、"史貌"的審美價值,堪稱"稀有遺產"。然而,當前中國的歷史文化村落正面臨著多種矛盾,其中包括城鎮化與新農村建設的迅猛推進、對古村落守護造成嚴重威脅與壓力。鑒于此,中國在推進城鎮化和新農村建設的進程中,首先要從提高認識人手,在推進城鎮化和新農村建設中,注重繼承和傳承農村歷史文化遺產,以守護鄉村文化、民族文化的特色。

2.方向啟示:工業化、城鎮化和農業農村現代化等"三化"同步發展德國在推進工業化和城鎮化的過程中,始終注重提高農業現代化水平,做到"三化"相輔相成、協調發展。如今的德國,已實現高度工業化和城鎮化,同時農業農村也實現全面現代化,城市和鄉村之間已幾乎無差距。目前德國農業人口占總人口的比重僅3%上下,農業生產效率和效益大幅度提高,每個農業勞力養活人口達150人之多。德國"三化"相輔相成、協調發展的經驗提供了有益啟示:中國推進工業化、城鎮化和農業農村現代化,必須堅持同步發展的方向;城鎮化和農業現代化與新農村建設也需要相輔相成、相互促進。

堅持"三化"同步發展的方向,是歷史發展的必然趨勢。社會生產力的飛躍,催生了工業化革命;工業化革命的興起,推動了城鎮化的涌動;工業化和城鎮化齊飛,需要農業農村現代化共動。只有堅持"三化"同步發展,才能實現統籌協調、共興共榮。近年來,中國"三化"建設取得令世界矚目的成就,但是也出現了一些必須解決的問題。解決這些問題的金鑰匙是,統籌協調處理工業化、城鎮化和農業農村現代化等"三化"的辯證關系。誠然,工業化、城鎮化是農業農村現代化的主導和動力,但是,農業農村現代化為工業化、城鎮化創造了必要條件和基礎,三者之間是相輔相成、相互依存的關系。當前,必須糾正或避免忽視農業農村現代化的"三種傾向"。一要轉變重城市、輕鄉村的城市傾向。即:既要重城市,又要重鄉村;既要重城市老居民,又要重進城農民工;既要重進城農民工,又要重留在鄉村的農民。二要糾正以犧牲農業和糧食為代價、發展工業化和城鎮化的傾向。要堅持農業糧食的"雙基礎"地位,公共資源配置要向"三農"傾斜,要繼續通過多種形式加大財政對"三農"的扶持和支持力度。與此同時,要堅決遏制農村土地、資金、人才等資源倒流向城市;堅決杜絕農業被"兼業化"、"邊緣化"。三要防止忽視或放松糧食安全的傾向。為全國要嚴守18億畝(1畝=l/15hm2)耕地、16億畝基本農田的"紅線"不可逾越,還要堅決做到"三防止":防止糧食主產區滑向糧食平衡區;防止糧食平衡區滑向糧食主銷區;防止糧食主銷區滑向自給部分越來越減少,調入量越來越增大。

3.道路啟示:大、中、小結構合理的城鎮化發展之路德國城鎮化產生的相對合理的大、中、小并行發展、并形成寶塔形結構,是符合客觀規律的經驗。城市結構的合理,標志資源配置的相對均衡,并必然引導人口多方向流動。借鑒這一經驗,結合本國國情,中國應該選擇工業化、城鎮化和農業農村現代化同步發展的方向,大、中、小結構合理的、可持續的、綠色城鎮化發展之路。其要點包括:

(1)切實把少數特大城市做強,構建成"龍頭"。目前,中國擁有10余座特大型城市。然而,嚴格說沒有一座既大、又強的世界級大都市。中國應該選擇3-4座具有基礎條件的特大城市,發揮其優勢,避免其劣勢,充實其內涵,提升其現代管理水平,構建為各具特色的、立于全球城市之林的世界級大城市,成為中國城市體系的"龍頭"。

(2)切實對一批大城市充實內涵,構建成"骨干"。目前,中國擁有大型城市100多座。一般說,這些城市規模已夠大,但內涵不充實,質量不高,城市功能不強,輻射作用不大。中國應該積極、大力把這批大城市建設成各具特色的區域政治、經濟、文化、交通、物流中心,使之成為名副其實的大城市,構成中國城市體系的"骨干"。

(3)積極發展數量眾多的小城鎮,構建成"基礎"。如前述,中國已擁有數量多達近2萬個小城鎮,但總體質量不高。要從各地實際條件和資源出發,選擇和發展適宜的產業,作為建設小城鎮的支撐實力。在此過程中,促使小城鎮建設走緊湊、集約、環境友好、資源節省、適宜人居、促進農民工"市民化"的途徑。要合理配置要素,促進形成以項目集中布局,產業集群發展,資源集約利用,功能集合構建,人口向城鎮轉移的產業集聚區。總之,中國既不能片面走集中型的大城市化的道路,又不能片面走分散型的小城市化的道路,只能擇取大、中、小結構合理的城鎮化發展之路。

統籌協調推進工業化、城鎮化和農業農村現代化等"三化"同步發展,既是一條具有本國特色的"中國道路",也是中國實現社會主義現代化道路的重要組成部分,還是一個從理論到實踐不斷創新的過程。在當代,弘揚這種創新精神,需要繼續解放思想,實事求是,與時俱進,勇于探索,勇于突破陳規;需要繼續堅持走自己的路,別國的經驗和模式只能作為借鑒,決不可照搬照抄;需要繼續迎著歷史的潮流和站在歷史的高度,研究新情況、解決新問題、總結新經驗、形成體現時代性、規律性的新認識,以促進中國工業化、城鎮化和農業農村現代化的偉大事業,不斷從勝利走向更大勝利。

本文的結論是:結合本國實際,借鑒國外經驗,創新具有中國特點的、可持續的"三化"同步發展的方向和大、中、小相結合的發展道路。中國城鎮化需要采取三大舉措:一是,為城鎮化注入"靈魂"。即:強化"以人為本"、傳承農村豐厚文化遺產、便利和造福民生的理念。二是,"三化"同步發展。即:堅持工業化、城鎮化和農業農村現代化同步發展的方向。三是,選擇大、中、小相結合的城鎮化道路。即:以幾座特大城市為龍頭;以近百座大城市為骨干;以大量小城鎮為基礎,開拓"三化"同步發展的道路。

丁聲俊

糧食經濟研究中心原主任、研究員

國家食物與營養咨詢委員會委員

中國農業經濟學會常務理事

編輯:ludan

相關閱讀

探營廣州園博會:移步換景賞雅色 繡球簇擁廣州城

第30屆廣州園林博覽會將于3月24日至4月2日舉行,3月22日,記者提前探營廣州園博會多個會場花境,發現富有傳統和現代元素的造景、包含多個區域特色的小園圃等已逐漸展露真容【詳細】

天津第32屆運河桃花節舉辦

3月17日,第32屆天津運河桃花文化商貿旅游節如約而至。在北運河畔的桃花堤,微風輕拂,桃紅柳綠,人們三五成群地踏青、賞花,趕赴一場浪漫的春日之約【詳細】

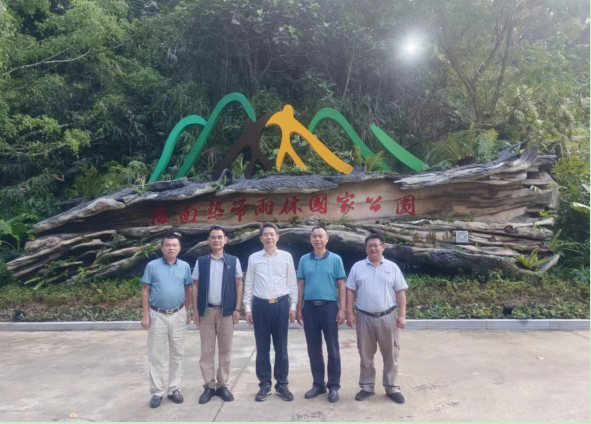

海南大山泰景觀承建國家公園大門獲世界自然保護聯盟領導肯定...

在海南熱帶雨林國家公園五指山大門,陳俊霄向調研組匯報了國家公園大門(五指山)建設情況,章新勝對陳俊霄參與設計、海南大山泰景觀工程有限公司承建的國家公園大門(五指山)項目的創意主題【詳細】

海南首個園林式遺體器官捐獻者紀念園開園

三亞市遺體器官捐獻者紀念園坐落在三亞市荔枝溝路殯葬服務中心內、烈士紀念園旁,于2022年3月開工,2023年2月竣工,占地600余平方米,由三亞市人民政府投資建設【詳細】