植物和昆蟲神奇的協同進化

蚜蟲取食植物

植物與昆蟲:神奇的“共進化”

從一開始,昆蟲和植物的關系就很微妙。

總體而言,植物和蟲的關系可以分為兩類:一類是相互受益,比如,昆蟲給植物傳播花粉,而植物為

昆蟲提供食物,可謂相得益彰,互利互惠;然而,自然界中更普遍的植物和蟲的關系卻是第二類——單純的取食行為。

大多數昆蟲普遍以植物為食

據統計,全世界大約存在792000種昆蟲,這些昆蟲中,大約45%以植物為食,我們稱之為植食昆蟲,以下簡稱昆蟲。

事實上,所有的植物都會被至少一種蟲類所取食,這就是共進化理論(co-evolution)。

有化石證據表明,昆蟲對植物的取食行為最早發生在大約3.5億年前。3.5億年前是個什么概念呢?那個時候恐龍都還沒有出現呢。

蜜蜂與植物的互利互惠

桃蚜對煙草的取食

那么,什么是共進化理論呢?

共進化,也叫協同進化,最初由Ehrlich和Raven在研究粉蝶與其寄主十字花科植物關系時提出。

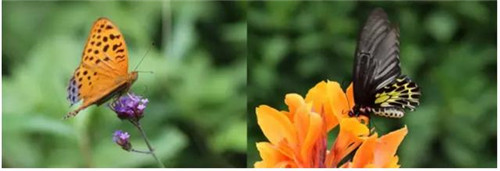

蝴蝶與植物的相互作用是共進化的典型

簡要說來就是,植物通過進化,產生一系列的次生代謝物(植物中一大類并非生長發育所必需的小分子有機化合物),保護了自身;與此同時,昆蟲種群通過新的進化重新適應產生次生代謝物的植物;成對的交互作用的結果造成昆蟲食性的專化、形成動植物生態關系多樣性。

該理論還認為:昆蟲對植物的取食大大增加了植物物種多樣性,這種植物物種多樣性又反作用于昆蟲,同樣也增加了昆蟲的多樣性,這是相互促進的。

植物進化:一場華麗麗的冒險之旅

生物總是在進化的。很少有植物跟動物一樣移動,那么植物就注定要面臨更多的環境挑戰。例如非生物的環境因素:干旱、洪澇、紫外線、鹽堿條件等,再比如生物類的真菌、細菌和病毒的感染以及動物的取食等。在生物進化的早期,蟲類的祖先們開始以植物為食,因此,為了物種的延續,植物們不得不進化出一套適應環境的機制。植物們為了生存必須拼盡全力,它們的祖先們由于承受了巨大的被取食的壓力,所以需要不斷進化,一些優異的性狀就在環境不斷變化中得以保留。

需要說明的是,這種進化是非常緩慢的,可能一萬或者十萬個個體中只有一個個體發生了基因變化,而且這種基因變化很多時候是非常危險的。舉個例子,大多數植物是靠葉片的光合作用來獲取營養的。但如果一棵植物因為基因變化導致葉片的縮小,這就意味著營養的減少,在競爭激烈的環境中,這就可能導致這個個體的死亡。相反,如果這個基因變化導致了葉片的增大,那么這個個體成活的機會就比別的植物多。在很多情況下,長出一個大葉子的機率遠遠小于長出一個殘缺葉子的機率。毫無疑問,只要有朝著有利于群體生存的方向發展的可能,那么這種冒險就是值得的!同樣人類社會中這種規則也是適用的。

最新評論: |

- 風景園林管理(MBA)高級研修班

北京林業大學園林學院頒發結業證書,俄羅斯庫爾斯克國立大學(KSTU)頒發MBA學位證書和成績單。 - 風景園林權威門戶,全站廣告優惠招商

國內風景園林行業流量最大的綜合門戶網站,日均流量40萬次。 高端化受眾,使推廣直達目標。 - 網上貿易從此開始,立即免費注冊

發布供求信息,尋找買家買家,推廣公司,馬上免費注冊。 - 中國風景園林網理事會

風景園林行業領先綜合門戶。協同發展,互惠共贏,誠摯邀請各園林單位加盟。 - 套餐建站、定制建站、網站維護

我們為您提供專業高效網站建設和維護服務,將滿足您的企業網站的一切需求!

- ·湖南農大新添中外聯合培養園藝研究生專業

- ·烏魯木齊擬將城中山改造成城市森林公園

- ·昆明將建設世界一流國家植物博物館

- ·為啥買的花老養不活? 花卉市場貓膩多!

- ·香港回歸紀念林1997棵幼苗長成參天大樹

- ·北京前門拆樓頂違建 擬建步入式"空中園林"

- ·雄安新區規劃需把握地域文化綜合體特征

- ·歡迎新居民的“紅毯”——荷蘭wittenburg街

熱點推薦

- 植物和昆蟲神奇的協同進化

- 研究發現南極洲曾經被植物覆蓋...

- 植物知識:濃香花卉不宜室內觀賞...

- 4種有毒危險的植物千萬不要輕易觸摸...

- 小技巧:盆栽花卉加這兩樣東西就能不爛根...

- 長期待在辦公室中,哪種花卉最適合種植?...

- 多肉植物可嘗試葉插繁殖

- 過期藥片竟使植物發生神奇變化...

最新文章

熱點排行

-

- ·第十七場園冶講壇(濟南站)

- ·第十六場園冶講壇(西安站)

- ·第十五場園冶講壇(桂林站)

- ·歐洲當代著名景觀設計師米歇爾·貝納

- ·詹姆斯.希契莫夫專題講座暨研習營

- ·第二屆武漢園博會論壇

- ·亞洲園林大會暨第六屆園冶高峰論壇

- ·R-land源樹景觀

熱門專題

- ·大師訪談錄:西澤立衛

- ·大師訪談錄:北川弗蘭

- ·跟著盧耀如院士看奇峰異洞的世界

- ·王兆新:從城市規劃到人生規劃

- ·何巧女:從小盆栽到園林雄獅的資本局

- ·同濟大學諸大建:新舊城鎮化之間的區別

- ·獨家丨景觀設計的本源:可持續性的共生環境

- ·人物:尤傳楷的合肥園林夢

- ·徐匡迪:雄安發展絕不應被房地產商綁架

- ·新加坡規劃之父:雄安是北京兄弟應五臟俱全

人物訪談

熱門博文

論壇熱帖

中國風景園林網版權所有 COPY RIGHT RESERVED 2007 - 2015 WWW.www.wewon17.com

歡迎新居民的

歡迎新居民的 五彩樂園——

五彩樂園——

杭州各景點4日接待

杭州各景點4日接待 古鎮雷人標語:打造

古鎮雷人標語:打造 大武漢城市景觀大變

大武漢城市景觀大變 濟南趵突泉公園10月

濟南趵突泉公園10月