載入史冊的城市更新項目:漢堡海港城(圖)

德國漢堡,是僅次于荷蘭鹿特丹的歐洲第二大港口城市,它除了富庶的經濟,還擁有獨具魅力的城市景觀。漢堡有歷史悠久的老城區,以及與其相連的美麗內湖,還有公園發展史上著名的漢堡城市公園(stadtpark hamburg)。

漢堡城市公園是德國景觀設計的代表作,建于1914年。景觀設計師Leberecht Migge摒棄了當時的做法,并不把城市公園作為反城市的自然景觀。他認為,如果要看大自然,可以去郊區,城市公園當有城市的功能。他開啟了人民公園(volkspark)的現代城市公園模式,采用意大利和法國園林的空間形式,結合城市居民的休憩娛樂活動。

漢堡城市公園已被載入歷史,而現代漢堡將被后人記載的另一個城市更新項目是海港城:一個從1997年開始啟動,預計到2025年全部建成的歐洲最大的城市更新項目。

海港城的鳥瞰圖,圖片來自海港城官網hafencity.com

筆者2012年去漢堡旅行時,對那里留下了極好的印象,也許因為在漢堡那幾天,正好是一個市民品嘗新酒的城市節日。從老城區的中心廣場到湖邊,排滿了各式攤位,有世界各地的食物,還有各式新鮮的美酒,我們不必為食物發愁,還可以坐在湖邊賞美景品美酒。

在酒足飯飽的狀態下,我們一邊羨慕能住在這里的富人,一邊感嘆空間設計的高品質。我們看到了巴塞羅那標志性的米拉萊斯(Miralles)設計的廣場,赫爾佐格與德梅隆建筑事務所設計(Herzog & de Meuron)的正在建設中的漢堡大劇院,但當時卻不知整體規劃是誰的杰作。

沒想到,3年后,我有機會在上海聽到海港城的規劃經驗。近期,上海城市設計聯盟,就邀請了荷蘭KCAP建筑及規劃事務所的合伙人兼首席規劃師Ruurd Gietema先生,介紹漢堡海港城的經驗,有諸多專家參與了討論。

漢薩文化

Ruurd先生說,要深入理解漢堡這座城市,以及海港城項目的發展過程,就必須了解漢堡獨特的港口城市文化。筆者讀書期間,曾研究過荷蘭的Zwolle城市,這個城市在荷蘭語中被稱為hansestad,那時筆者了解到漢薩同盟的歷史。而漢堡是漢薩同盟(hanseatic league)的重要成員。

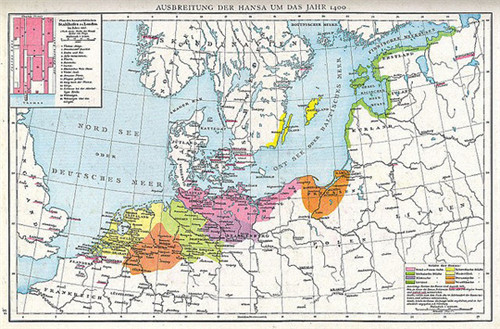

漢薩同盟是德意志北部沿海城市為保護其貿易利益而結成的商業同盟,同盟形成于1356年,極盛時加盟城市超過160個。當時同盟城市涉及沿波羅的海和北海的大部分歐洲北部國家的城市,包括現在的荷蘭、德國、英國、法國、丹麥、瑞典、挪威、俄羅斯等國的城市。這些擁有自主權的城市結成同盟,而非形成聯邦政府。同盟定期召開會議,討論有關城市事務的立法問題,并在一些領域采用共同的法律制度,當時共用的法律為近代國際法和海洋法做出了卓越貢獻。同盟城市也會為保護貿易而結成軍隊。這個松散而強大的聯盟,因共同的商業利益聯合在一起,延續了四百多年。

1400年的漢薩同盟加盟城市示意圖,圖片來自維基百科

漢薩同盟的基因無疑被延續到了現代漢堡。這在海港城的開發商們身上表現出來,他們懂得如何共同合作,獲得最優的價值和利益(the best of value)。海港城的開發建設是一個漫長過程,從1997年決定改造海港起,至今還在繼續。

海港城發展歷史

據海港城官網介紹,漢堡的海港在漢薩聯盟時期,就是非常重要的航線樞紐,很多來往于北海和波羅的海的船只都來自漢堡,受到海盜襲擊的船只大多數也是漢堡商人。那時的港口是功能混合的地區,很多商人住在運河及水邊,建筑融合了居住、倉儲和商業功能。隨著城市擴張,富有的商人逐漸搬進豪宅,碼頭慢慢變成交易商和碼頭工人的工廠用房和倉庫。直到19世紀,為滿足港口貿易的需求,港口開始擴建,港口和住宅區域就完全分離了。

1871年,漢堡加入德意志帝國后,整個城市不再享有貨物免稅的經濟特權,最終只有港口的部分區域享受免稅特權,即自由港區。為了更好地實施政策,需要將港口和碼頭進行集中安置,于是建造了大規模的現代化倉庫,優先提供給商人。由此,一個城中城漸漸形成,這個城中城與城市中心的聯系被切斷。

隨著海運業衰退,港口的工業功能無法產生更多經濟利益。1988年,政府開始思考海港城未來如何發展,舉辦了一周的工作坊,找了一大群年輕人來頭腦風暴,暢想海港城的未來。荷蘭KCAP建筑及規劃事務所的創始人Kees Christiaanse也參加了這次的工作坊。1998年,港口將正式成為城市的一部分,漢堡政府舉行了一場國際競標。當時KCAP公司及其合作公司共同贏得了比賽。他們接到了市長的電話,市長說,恭喜你們中標,你們得到了一份25年的工作合同。

海港城的空間模型,圖片來自網絡

海港城的規劃原則

在得到這個罕見的25年合同后,KCAP的規劃師們沒有用慣常的方法,開始馬上描繪美好藍圖。他們做了一份看上去很無聊的圖紙——一張結構規劃(structure plan),上面體現的是控制25年發展的基本核心和中立性原則。簡單來說,就是發展的框架、開發的底線。這些基本原則包括:

基于結構規劃(structure plan)的遠景3D效果圖,圖片來自網絡

首先,他們計算了開發量,如果保持已經存在的建設規模,發現與老城區的容積率相同,這是一個意外收獲,意味著可以更容易地連接老城區和新區。曾經用于阻隔港口和城市老城區的紅磚街道,正好成為未來連接新舊區的最佳過渡區。這樣,城市空間的新舊銜接更加自然。

連接漢堡中心老城區和海港城的紅磚街道,圖片來自筆者

其次,未來的開放容積率并非平均分配,而要根據不同的功能組團,配合不同的容積率,以形成各具特色的群島式結構,而非均質化的空間效果。同時,要考慮一些策略性保護項目,這些項目會成為整個片區的地標性建筑,配合歷史遺跡和城市文化等特殊功能。

接下來,是空間設計的指導原則,采用歐洲傳統的街區設計,重點是所有建筑都與水產生關系,保證南北視線通透,讓居民時刻感受到與水的連接。整個新區的建設密度與老城相同,且要進行高度控制,保證老城區的教堂仍是至高點。街區和建筑都是小尺度的體量,開發地塊都是小地塊。

海港城的建筑體量,圖片來自筆者

編輯:guoai