楊念東:武昌魚的回家之路——湖北鄂州樊口公園概念規劃策略

3月24日上午,第八屆園冶高峰論壇暨亞洲園林大會分論壇“水生態景觀與海綿城市國際研討會”在北京新疆大廈召開。武漢市園林建筑規劃設計院副院長楊念東在會上發表題為《武昌魚的回家之路——湖北省鄂州市樊口公園概念規劃策略》的演講。他通過講述具體項目案例,闡述了生態環境先行的規劃設計理念。以下為楊念東演講內容實錄:

武漢市園林建筑規劃設計院副院長楊念東

今天我主要講講(在景觀規劃設計中)怎樣讓魚生存得更好。武昌魚是一種什么樣的魚?在湖北、南方的人都熟悉,武昌魚其實是一種鳊魚,有十三根半的魚刺,它是我們湖北一個地方的特產,產于梁子湖與長江連接的區域,它比較適宜在這個區域的生長。在這一項目設計前期的研究過程中,我們和水生物專家、魚類專家探討和交流比較多。毛澤東主席曾在詩詞中提到武昌魚,武昌魚得名有1700多年的歷史了。三國時期吳國要遷都,要遷到武昌,大臣為了勸阻遷都,就編出民謠“寧飲建業水,不食武昌魚”,但說的并不是現在的武昌魚。

武昌魚

武昌魚繁衍時有回游現象,數量數以萬計,規模非常大,打個比方,堪比中國春運遷徙的規模。武昌魚的習性,5到6月份成群結隊地按照水的流速進行繁殖,一般需要有茂密的水草。簡單介紹一下這個,主要是因為這次研究的重點可能在生態修復方面,服務對象從以往更多地放在人的需求,重心要轉到武昌魚的需求上來。

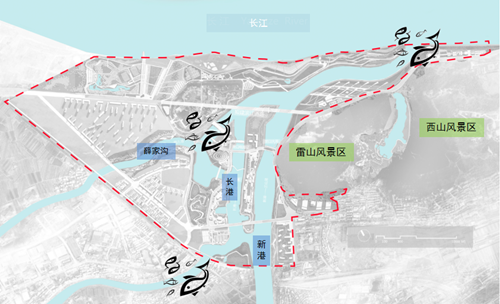

項目區域范圍大致是在梁子湖,有一半在現在的武漢范圍內,一半是鄂州。這個區域叫樊口。城區發展延伸到這個區域,將它包圍了。老城區旁邊有兩個風景區,周邊有一些地段的產業發展對這個地方的破壞還是很嚴重的,整個區域的歷史發展在這里面形成了幾條不同閘口,這里看得見古時候的長江,主要是一條通道連接長江和梁子湖。1970年建了樊口大閘,形成了目前看到的規模。現狀發展以后,水利設施的建設標準和等級非常低,給這個地方帶來大量的問題,現在這種老城區臨水生存環境非常惡劣,包括旁邊有非法碼頭、違章建筑,對安全帶來很大的影響。周邊的生活垃圾、建筑垃圾、污水對水質的影響非常惡劣。城市的發展,老舊水利設施阻斷了魚的回流,很多魚不能回流,就跳躍,很多周邊的居民就哄搶,對魚的生存發展以及繁衍帶來巨大的挑戰。

項目范圍

場地現狀

武昌魚回家遇到的阻礙,一個是游道通道受阻,還有一個是河道生態破壞。我們追憶過去市民眼中的樊口區域,曾經一二十年前存在的現象,很多時候修閘以后,當地的洪水擋住了,現在也會有一些內澇的問題,長江洪水擋住了,小時候家門口都能看見很多魚,現在看不見了。對于專家來說,對這個區域研究來講,我們很多大壩包括原來建設的小型壩,阻礙非常大,江湖等自然規律改變了,這個總會受影響。大家最熟知的是功能性的消亡,現在江豚的數量也在減少,還有很多其他的物種,其中武昌魚也是長江流域一個比較有歷史有文化的物種。從我們的定位來說,也是有機會借助長江大保護的契機進行格局規劃,按照城市雙修的要求修復生態,因此突出這個特點,提出生態的目標。

項目生態目標

從策略來說,主要是解決一些基本要素的修復。首先是通道問題,目前通過三種策略,一個是改造大閘,專門為魚設閘口,第二是采用灌漿的方式,人為地管控,定時地開放閘口,讓魚能夠深入,設立獨特的魚道,針對生態環境對流速要求,甚至于水溫要求這樣一些方面,采取不同的策略做法。比如說原有的一些區域正在細化當中,設置一些自然的河道,通過魚的流速要求合理設置寬度,按流量和流速計算。對原有的通道閘口分析以后,對三處設置仿自然的流道,在原有的閘口區設置灌漿納苗方式,為魚提供滿足它生活需求的通道。在有些高差較小的區,就恢復魚道,與溪流自然結合,合理地配制植物群落。

魚類生態環境營造

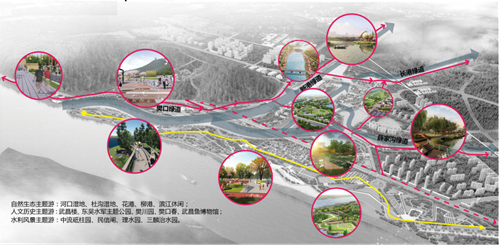

對于高差較大的區域,也有魚可以跳躍、翻騰。針對這樣一些情況,我們對原有魚類的棲息地復建,對塘垸進行改造。按魚的生存繁衍的需求,保證底部的瘀泥的要求,以及沉水植物的要求,來滿足魚在這里面能夠繁衍、能夠為它們提供一些所喜歡的食物這樣一種要求,打造這樣一個環境。植物的設計,是非常頭疼的問題,需要跟魚類專家進行探討,我們相當于更加天然養殖的。水質的凈化,技術上來說是成熟的、可以攻克的,但是水溫的控制還在進一步地細化研究。同時在中間一些區域里面,我們重點設計從景觀效果來說,形成主題園區,對武昌魚的文化進行有效的展示,形成標志的景觀,這是在下一步的二次深化再來完善。這是目前的一個策略。另外通過前面主要是對魚類的生存環境的營造,做一個重點研究和策略的大思路。同時我們結合這個特點,進行營造的考慮,我們分了“4+2”的區域,歷史文化的主題園區,樊口的園區,還有武昌魚主題園,呈現相應的面貌,讓人感受一些生態。比如說濱江生態風貌帶,通過對污水進行過濾收集,采用海綿理念進行合理利用,形成一個循環生態的區域,同時沿長江流域將自然風貌融入進來,營造一種獨有的風貌。

觀魚溪

另外,門戶區沿長江到城市,形成一條生態的水軸,包括視線方面,跟原來的雷山風景區形成規模,包括地面上很多景觀達到城市的文化,這個區域詩歌非常多,著名的歷史事件比較多,文人來得比較多,所以文化非常深厚。另外沿這個城市的濱江區,打造一個休閑、娛樂村莊,文旅方面做一個東吳水軍文化的改造。另外剛才說了濕地區域,其實地面上重點考慮水上植物的效果,“水上森林”形成骨干的效果。補充不同品種的杉樹,地表以上,水面以上人可以看得見的,對水的凈化起到相當的作用,同時滿足娛樂需求。其他植物配置的意向,當地還有很多村落拆除搬走,把廢舊的材料舊物利用,形成場地的記憶,形成新的效果。同時恢復原生態,棧道上有可能市民可以進去,另外水利文化建設也是有歷史的,光緒帝下了七道圣旨,跟水利工程相關,現有的建設已經有一些文化的資源在里面,但是因為建設比較早,現在需要整體進行提升。建設的這個地方有很多的文化,包括治水也有歷史,比較有名。這樣打造一個三聯文化相關的廣場,包括歷史閘口,一些老的廠房,改造成歷史的主題的展示,還有舊物的利用,包括旁邊還有打造淡水魚保護的中心,對原有糧倉庫房建筑部分拆除、部分改造來形成舊房利用,打造一定的功能建筑。根據魚的回流,有的溪流達到形成觀魚溪,可以近距離地觀察魚怎么回流,另外整個大的區域有一個完備的交通系統,還有其他的交通輔助,在我們大區域城市交通系統相關聯,形成完備的觀賞線路。

樊口水利文化園

園區交通系統

這個地方曾經“因水而患”形成一個城市的傷疤,我們希望打造過后,讓它“因水而興”成為新的城市名片。我們目標是希望實現魚類生態環境先行的概念規劃策略,成為實現長江大保護和生態文明的案例。

通過以上作品案例,我們有一些深刻的感受。很多大的項目,不是單一的工作,一個好的項目或者是一個綜合性的項目,很多需要水利、交通、文化相配合,共同工作。我們這兩年慢慢通過實踐形成生態區域理念,從生態的角度、從景觀的角度等綜合看待人的需求。我們這個行業內,在生態方面我們走得比較靠前,我覺得這也是我們共同的目標。謝謝大家!

編輯:liqing