中規院楊保軍說風景名勝區:千年一脈,其命維新

導言

2018年12月23日,風景名勝區與自然保護地研討會在北京召開。全國工程勘察設計大師、中國城市規劃設計研究院院長楊保軍教授在會上作了主旨報告,提出了“建立以國家公園為主體,以風景名勝區為特色”的自然保護地體系構想。本文根據楊保軍院長的發言整理,歡迎分享。

楊保軍(全國工程勘察設計大師、中國城市規劃設計研究院院長)

尊敬的孟院士,各位領導,各位來賓,大家好!我今天報告的題目是《千年一脈,其命維新》。回顧風景名勝區的歷史脈絡,可以上述千年。但在新時代,隨著人民群眾對美好生活的追求越發強烈,風景名勝區的使命仍有待革新。因此,借此機會談一談我對中國風景名勝區價值的認識與展望。

1、引言

黨的十九大提出構建國土空間開發保護制度,建立以國家公園為主體的保護地體系,提供更多優質生態產品,以滿足人民日益增長的對優美生態環境的需要。我們要學習領會習近平總書記有關重要講話精神,把握方向,砥礪前行。比如,“堅持人與自然和諧共生”,總書記的指示始終是辯證統一的,對待自然風景資源,他強調既要保護好、也要利用好,我們未來的發展要堅持人與自然和諧共生。比如,在談到保持文化自信的時候總書記說過:“如果拋棄了傳統文化,丟掉根本,就等于割斷了自己的精神命脈,博大精深的中國優秀傳統文化是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的基石。”我們在學習討論的時候談到過日本,日本實現了現代化,但是在這個過程當中,日本的許多傳統文化精神沒有丟失,沒有在現代化進程當中受到破壞。反過來看我國,其實很多方面是有所欠缺的。

華山風景名勝區

1.1 中國傳統自然觀與保護觀

中國的自然觀、保護觀和國外不一樣,強調“天人合一,道法自然”、“保合太合,和而不同”、“以時禁發、不夭其生”,“強本節用、養而不窮”。這些思想智慧當中蘊含著當代的價值。

1.2 風景名勝區的千年歷程

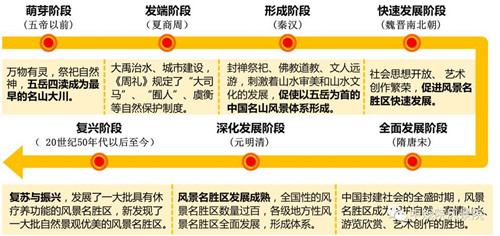

我們中國的風景名勝并不只是一種活動、一種資源,并不只是我們近當代才出現的。中國風景名勝源于古代的名山大川和一系列文化活動,歷經了數千年的發展,薈萃了自然之美和人文之勝,成為壯麗山河的精華、民族文化的寶庫。大體上,中國人鐘情山水的活動在三皇五帝時就開始萌芽,夏商周是發端,秦漢形成,魏晉南北朝快速發展,到了隋唐全面發展,元明清深化發展,建國之后進入復興階段。

2、世間菁華歸名勝

風景名勝是世間的菁華。如果沒有人,自然就是自然,而人工和天工的高度精妙融合,成就了名勝。因此,世間的菁華在風景名勝當中能夠得到體會。

2.1國家圣地

風景名勝區首先是國家圣地。

第一,它是炎黃圣地。在黃帝陵保護規劃工作中,我們看到黃帝陵的柏樹有五千多年的歷史,站在這里我們可以想到許多事情。華夏之源,神州之根,中國有很多傳說在風景名勝區中都能夠找到它的足跡。

黃帝陵風景名勝區

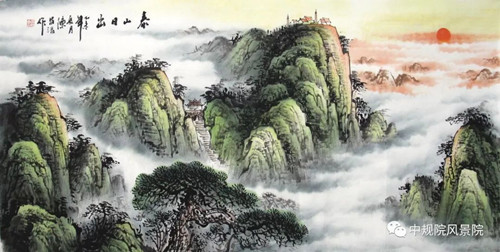

第二,它是五岳圣地。五岳源于中國封禪和祭祀文化以及五行思想,是中國傳統文化和哲學思想物化的代表,展示了中國傳統文化儒釋道的交流和融合。五岳還有政治意義,它成為了我們中國人心目當中的文化地理坐標,也象征著我們疆域的統一。五岳獨尊泰山。某種意義上,泰山是中華民族文化精神的一個縮影。我登泰山的時候曾看到楊辛教授的一首詩,“泰山頌——高而可登,雄而可親;松石為骨,清泉為心;呼吸宇宙,吐納風云;海天之懷,華夏之魂。”看到這個,既震撼也振奮,這是在人和自然高度交融后才能產生的作品。

泰山風景名勝區

第三,它是宗教圣地。有句老話叫“天下名山僧占多”。我國的四大佛教名山、四大道教名山也都是我們的風景名勝區。

峨眉山風景名勝區

2.2 精神家園

風景名勝區也是中國人民的精神家園。

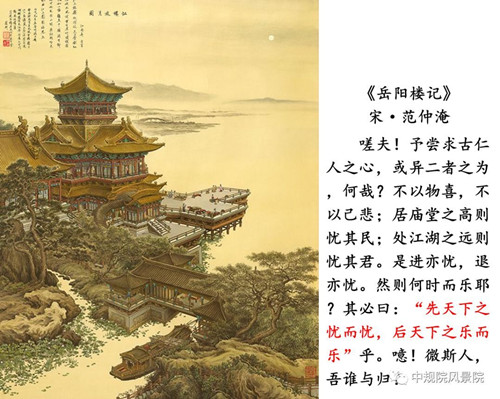

中國有山水比德的文化傳統。比如“仁者樂山,智者樂水”。當我們來到岳陽樓,大家會不由自主地想起范仲淹的《岳陽樓記》,由此興起一種責任感。這就是中國人登高望遠、見水思源的活動。

中國還有寄情山水的文化傳統。在自然山水中會去興懷、忘羈、肆情、暢志。有可能一座山加入了這些文化活動后,就成為了一座名山。

2.3 詩文寶藏

風景名勝區孕育出詩文寶藏。

山水詩就是山和水在滋養人的精神、人的文化修養過程中產生的。據說王羲之年輕時候跟衛夫人學書法,幾年之后,運筆謀篇布局學會了,章法都學完了,最后衛夫人跟王羲之說如果他還想繼續學,就去游歷山水。之后,王羲之利用幾年時間體會山水,終于形成了自己風格的書法。所以說,讀萬卷書行萬里路,這就是行萬里路的教化作用。李白一生去過很多地方,他大約到達過91處國家級風景名勝區,也留下了很多的詩詞。另外,成為一處風景名勝區之后,往往也會吸引許多詩人。在廬山,統計下來就有四千多處詩,歷史上幾乎所有偉大的詩人都在廬山留下過足跡和作品。

廬山風景名勝區

從山水畫中我們也能夠看出風景名勝。才情者是心中之山水者,山水者是天地之才情者。桂林漓江的山水就值得我們去認真體會。我們規劃先要看環境。桂林人工和天工巧妙融合的環境是什么樣,“千山環野立,一水抱城流”,在詩里邊就寫得很清楚。我們做設計時還會關注一些物體,這個風這個水到底是什么形態,它的形狀、色彩、質感怎么樣的?我們看到有首詩寫到“江作青羅帶,山如碧玉簪”,就把桂林山水的形態、顏色描述出來了。

桂林漓江風景名勝區

此外還有摩崖石刻。摩崖石刻不僅僅是簡單的書法,其實里邊涉及到很多軍事、歷史、人物、風物、文化等等。讀這些石刻可以彌補很多歷史文化研究上的資料。

2.4 鄉愁夢境

風景名勝區寄托著我們的鄉愁夢境。

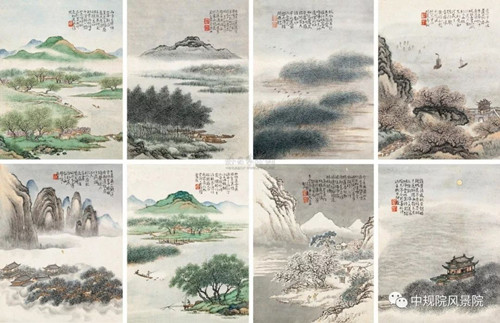

我們中國有八景文化和鄉愁文化。據說自宋代蘇東坡在贛州開始,越來越多的城市有了自己的八景,把當地的風物、氣候、氣象、奇觀、奇景、建筑、人情融入進去。我們知道最多的是瀟湘,通過八景延伸出琴曲詩畫與鄉愁夢境。

瀟湘八景圖

還有名樓名閣,也成為了一個地方的代表和名片,成為城市的標志和地域文化典型的代表。很多城市都有登高遠望的地方,看人看物看自然,比如唐長安在終南山上的高樓,再比如滕王閣。

梅嶺-滕王閣風景名勝區

另外是田園村落。其實這個最能夠體現出中國的文化創造活動。陶淵明寫了桃花源記,從此樹立了一個新鮮的形象。陶淵明詩句所代表的高潔情操被人們所贊頌,他描寫的桃花源是我們對理想社會的憧憬。古人的游覽,不是簡單的看風景,其實在看的過程當中又加上了自己一系列的文化活動。所以,整個游覽活動是把自然、人文、歷史、志向、抱負、希望這些融合在一起創作的,這就是我們的風景名勝區。

武陵源風景名勝區

總之,風景名勝區是“自然史和文化史的天然博物館”,這是溫總理當年概括的。可以用三句話來表達我對風景名勝區的看法。第一,千年文脈,延綿不斷。西方的自然保護起源于十七八世紀,我們要上溯幾千年,不但沒有間斷過,而且在不斷地豐富,這個特征舉世無雙。第二,絕世風華,獨一無二。在國際上找不到我們的風景名勝區,西方有燦爛的文化遺產,也有保護得很好的自然地,但是自然和人文交融形成的境界,西方沒有。第三,茹古涵今,蔚為大觀。風景名勝區有幸傳承到今天,包含了古人的智慧結晶,同時也能夠滿足當代人對未來美好生活追求的希望。我們一旦把這個工作傳承好、發展好,將會成為世界的奇觀。

3、傳承發展今勝昔

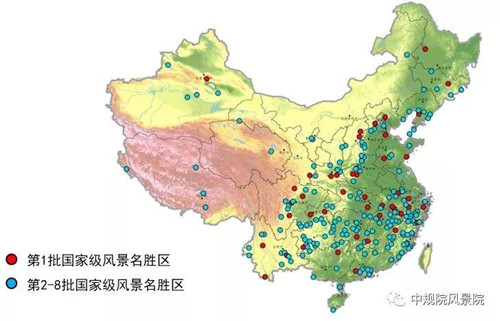

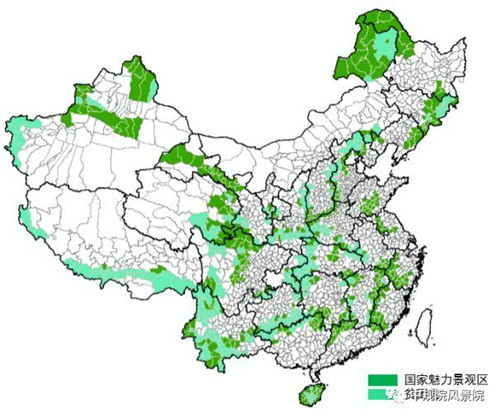

簡單回顧一下風景區的傳承發展。我們從1982年建立了現代風景名勝區制度,形成了覆蓋全國的國家、省、市三級風景名勝區體系。我們拓展了風景名勝區空間分布、類型和功能,不是一成不變,而是開放演進的。我們構建了適合國情的管理體制,發揮各級政府的作用,建立了層次分明、體系健全的管理規章制度,也逐步形成了年度實施評估、動態監測等一系列的制度。更重要的是,風景名勝區支撐了我們經濟社會的快速發展,承載了居民主要的戶外游憩活動,帶動了國家相關產業的發展,帶動了貧困地區的脫貧致富,也擴大了國家文化的國際影響。在泰山申遺前,國際上要么是自然保護地,要么是文化遺產。到了泰山申遺的時候,世界遺產組織認為無論哪一類型都不能包含泰山,由此世界遺產保護地增加了一種新的類型,即自然與文化雙遺產。雙遺產是中國為世界做出的貢獻。

國家級風景名勝區分布圖

4、改革創新續新篇

新時代我們有新需要,也有新要求,要適應主要矛盾的轉變,要更加體現以人為本。我們要構建人類命運共同體,必須要尊重自然、順應自然、保護自然。人類曾經走過彎路,一方面是人類中心主義,強調人類主宰,征服自然,污染環境,破壞自然,另一方面又產生激進的生態主義,太絕對太片面太簡單粗暴。我們希望按照生命共同體的思路理清我們未來的發展思路。

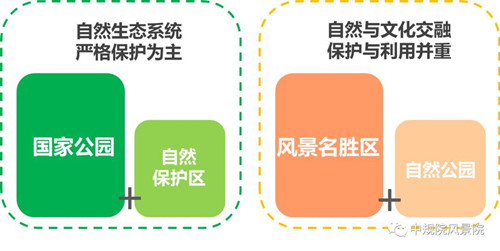

在中央提出構建國家公園的背景下,我建議構建以國家公園為主體、以風景名勝為特色的保護地體系,把中國幾千年來的傳統優秀文化傳承下來。國家公園是自然生態系統的嚴格保護,風景名勝區是自然與文化的交融,保護與利用并重。一個是主體,一個是特色。

由于我們風景名勝區處在新時代,也要賦予它新的使命,通過改革創新,結合我們的需求還要進一步發展。我們在風景名勝區基礎之上要再去構建魅力景觀區,滿足我們休閑的升級。我們還要不斷培育,或者是建設好更多的名山大川,化腐朽為神奇,讓更多的山山水水成為傳世名勝,做出我們這代人的貢獻。

5、結語

最后,我想說風景名勝區凝結了大自然億萬年的神奇造化,承載著華夏文明五千年的豐厚積淀,是自然史和文化史的天然博物館,是人與自然和諧發展的典范之區,是中華民族薪火相傳的共同財富。從風景名勝的發展演變中我們可以充分感受到習近平總書記提出的文化自信與理論自信。保護和傳承風景名勝文化,是歷史賦予我們的使命。因此,在構建以國家公園為主體的保護地體系中我們要突出中國特色,并為世界人與自然和諧貢獻中國智慧,提供中國方案。

編輯:liqing