夏鑄九:反思臺灣規劃史,失敗的現代性建構

從歷史的角度反思規劃史

今天的主題是從規劃史的角度來介紹臺灣地區的一些經驗。規劃史(Planning history)是都市史(Urban history)的一部分。規劃和城市,規劃的言詞與物理的空間都不能脫離社會來對待,這和臺灣一般的官方看法及被官方接受的學院看法是不同的。

如果脫離了社會看城市,城市是什么?難道城市真是磚頭、石頭、柏油馬路嗎?這種觀點不知道“破產”多少年了,但仍然是現在的官方說法,也是主流學院的看法,技術官僚和封閉的學院昧于現實,所以規劃成為了一套淺薄的技術,那些規劃完全看不到全球化的脈絡,導致規劃報告才制作誕生就只是“墻上掛掛”的過時文件。

另外要指出的是,講座題目里的“現代建筑與都市計劃”,在當下專業知識片段化的語境里是不一樣的,但為什么把它們放在一起?其實,這兩者的差別在歷史中并不大,以柯布西耶為例,城市規劃對他而言,就是現代建筑(Modern architecture)的一部分。社會劇烈改變,導致現代建筑與規劃的范式轉移,一套話語、價值觀、系統分離為兩套不同的專業話語。

當都市問題浮現,為什么會導致現代建筑與規劃的失敗呢?這是因為支持它們的現代理性主義模型崩解了,這是整個現代主義的大危機。而研究“為什么會失敗”的都市研究與批判性思維崛起,1968年巴黎大學學生運動是象征性的里程碑。學院派的想法被改變,獨尊現代主義的規劃也被打破,新自由主義、女性主義等研究百花齊放,進一步推動了美國的專業變革。

而這些變化直接關系著臺灣的規劃。因為臺灣的規劃就是制度內的現代性移植,也是戰后美利堅強權維持世界和平(Pax Americana)歷史局勢下的技術性移植,臺灣技術官僚和學院派接受了這一套之后產生的問題,也是典型的形式主義規劃。

當后來市民社會崛起,規劃已無能面對。美國這時開始出現社區參與、反省性以及人文主義取向的城市設計,規劃師的角色也開始改變。但對發展中國家與地區而言,還有一重歷史陷阱,那就是民粹主義對剛浮現的市民社會的致命吸引力,要過一關,需要對自身有反省性的認識能力。不只是臺灣如此,新自由主義造成的分裂社會和分裂城市,已成為全世界的共性問題。

鑲嵌的場景與歷史的移植過程

因此,要分析臺灣的規劃史為何與“失敗的現代性”相關,還需要將其放置在歷史移植的政治、經濟脈絡中探討。對美國等資本主義國家的想象,以及新國際分工形勢下的經濟發展追求,使得“愛拼才會贏”成為了中小資本的價值觀以及勞動者的身體表現。當時臺灣勞動者吃檳榔,刺激身體發熱,透支熬夜,增強干勁,年輕的身體似乎可以暫時承擔傷害,外在環境的問題也可以忽視不見,因為當時的體制似乎許諾了明天的財富,類似的情境也可以在改革開放后大陸的珠三角地區看到。

臺灣街頭的“愛拼才會贏”廣告,圖片來源講者PPT

急劇都市化過程中的政治角力

如果說1950年代的臺灣城市,是冷戰年代“國族國家”重構下的政治基地,土地改革則是“政權”與地主階級之間政治妥協的結果。農村土地改革中的“三七五減租”與“耕者有其田”政策(注:“三七五減租”條例于1947年公布,佃農應繳耕地地租按正產物1000分之375計算;“耕者有其田”條例于1953年公布,地主可保留水田三甲或旱田六甲,其余由政府用征收補償方法交佃農承租耕種)的經濟與社會效果在于,提供了臺灣工業發展的基礎,創造了“自耕農階級”,但也因此挑動了地主階級的政治反對力量。

臺灣都市化過程并非基于過去研究中常見的“強政府VS弱社會”假設,而更多是現實的政治考慮。高層決策者與技術官僚,在臺省精英與地主階級的壓力下,被迫對農地改革做出了政策妥協——臨近城市的部分農地可作為潛在的城市建設用地,地主的地值錢了,社會壓力隨之釋放,但也使得臺灣社會的基礎變成了“農村自耕農與都市地主的復合體制”。

都市土地改革的“都市平均地權”主張,也并未在農村土地改革的基礎上持續推動。執政者發現,通過“實施都市計劃”使農地向市地變更后,可獲取都市發展的利潤,雖然這與孫中山的理想——都市平均地權、漲價歸公的相關政策背道而馳。因此,可以說這是一套妥協的、潰敗的市地改革。

日后,在臺灣都市人口進一步集中的趨勢下,私有土地與公共利益之間的矛盾更加尖銳,而地方的勢力過于強大,也使都市計劃成為“地方政治”土地投機的工具。這些社會政治脈絡不但塑造了執政當局與地方之間的權力關系與權力聯盟的特征,甚至成為日后都會治理的危機。

市民城市的浮現

1960年代后,臺灣的城市開始成為世界市場里的加工出口基地,而城鄉移民為臺灣工業化進程提供了世界市場里的主要廉價勞動力。因此,特殊的社會與性別結構決定了臺灣空間生產的社會組織,“強大而沒有自覺的”性別歧視城市也隨之形成。例如,在交通政策上,在沒有地鐵的時候,公車的主要乘客多為學生和女性,私家小車的駕駛則多為一家之主的男性,不見得必然會帶上之后同樣要出門的妻子;而在住宅政策上,住房只提供給“正常家庭”,最需要房子的單親媽媽因被界定為“不正常家庭”而委屈于有限的平價住宅分配的末尾。

同時,非正式經濟(informal economy)的彈性生產網絡成就了臺灣城市的都市性(urbanity),這是臺灣城市最核心的力量。競爭力與環境品質惡化在臺灣同城并存,譬如說,下班時站在臺北街頭,可以看到大量噴著尾氣的摩托車開往臺北市的邊緣,一方面的確是體現了城市的活力,但對行人的安全和環境都有很大影響。

另一個有名的例子是臺灣的夜市,雖然現在夜市已經成為陸客必去的地方,但在當時的政府看來,它是非法的、臟亂的代表。后來,曾有國外建筑師想把士林夜市引到新設計的歌劇與音樂廳的下面,同城并存,市政府也無法理解,當然反對。可正是這些非正式經濟,才是臺灣都市特色不可或缺的元素。

“正式”與“非正式”之別是官方界定的,歷史上并沒有這些界限,就像清明上河圖、東京夢華錄里的各種商業街,都是這種形態。當時,臺灣整個西海岸都等待著讓農民加入制造業的大軍,除了正式的工廠外,就是非正式經濟的彈性生產網絡。這些人們求生存的方式展現出中小資本的活力,由于勞動力再生產所需的相關服務設施不足,都市非正式部門無所不在,由此也聚集了一批非正式聚落。

臺灣夜市。澎湃新聞記者馮婧 圖

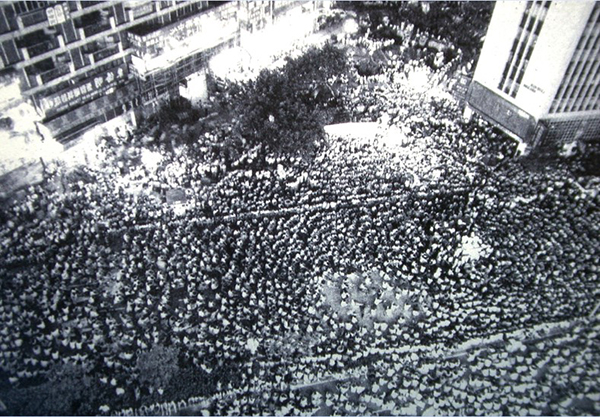

相比經濟政策,權力機構從未真正重視過空間規劃。但在1989年,市民城市在投機城市的炒作所催動的住宅運動中浮現。在一場名為“無殼蝸牛”的住宅運動中,百對新人在中正紀念堂辦婚禮,并以“愛情、土地、家是不可炒作的商品”為口號,召喚起市民的共鳴。

1989年8月26日無殼蝸牛運動中4萬人涌入忠孝東路,圖片來自網絡

與此同時,首要城市(primate cities)現象與不平衡的都市網絡逐漸產生:1990年代后,“北臺一極化”現象形成,但政府還是以行政劃分來統計人口,對此渾然不知。很長的時間里,是臺北和高雄形成經濟高速發展的兩極,而中間的城市不斷萎縮,形成了不平衡的都市網絡。最近這些年,高雄的經濟也萎縮了,北臺一級化因此固定。2007年的高鐵通車,臺灣西海岸都會區域形成,鄉村與城郊邊界不再清晰,都被聯結了起來,而且和大陸東莞、昆山以貿易的形式緊密聯結,越界的生產網絡表現出活力,臺商比技術官僚對此要了解得多,這也是全球化中臺灣的新都市空間形式。

失敗的故事

不同于二十世紀初歐洲城市現代運動的建構,戰后的臺灣城市的發展版本,是“美利堅盛世”下現代建筑與都市計劃的移植,也對臺灣的自然與建成環境造成了創造性的破壞。這種“創造性破壞”也恰恰是現代性最大的力量。

當時流行的“機能主義言辭下的建筑形式主義建構”、“技術與結構倫理取向下的建筑形式主義建構”,都包含了一種現代建筑的機器隱喻——機器是理想的代表,但是對身體卻是束縛。因此也被稱為冷戰時代的“零度建筑”。這些現代建筑與都市計劃的專業知識與技能的論述,多是美學與工程導向的,需要指出的是,這些潛藏的價值觀未經檢驗,卻被專業社群當作基本的規范,以維持其權力運作。

對發展中國家與地區而言,雖是一心追求形式的創新,卻只是對西方發達國家先進文化形式的模仿。當戰后美式的、簡化的實用主義工程技術教育,成為臺灣建筑與規劃教育的核心,粗暴的技術力量改變了臺灣的一切地景。最后,改變了臺灣自身。

舉例而言,水利工程進入臺灣工學院,關系著美軍經驗移植給臺灣工程師水文學應用上的數學模型,能夠最快地將雨水排入臺灣海峽,卻把臺灣的河床徹底溝渠化了,帶來生態環境與地景的徹底改變。

聯合國派來幫助臺灣的兩個北美學院里的“專家”與退休教師,他們移植到臺灣的,就是形式化的規劃——現代都市計劃的理性與抽象坐標系統,在日本殖民城市的基礎上,看齊巴黎、追隨紐約,都市計劃往往等于開馬路,想用都市發展來解決所有社會、經濟問題,即使是已經簡化的公共設施派放,土地征收與開辟也跟不上現實里都市發展的步伐。

柯布西耶式的現代都市元素,成為臺灣技術官僚們再造一個新加坡、香港的幻想——功能分區、超大街廓、摩天樓、封閉的購物商場、私人小轎車、高架橋、快速道路……都是營造的現代都市元素。

而臺灣自身并沒好好實施這一套“形式規劃”。因為官方的真正決策上層對此并未真正重視,蔣經國時代掌握發展方向的技術官僚大多是大陸出色的工程師,因此延續了大陸失敗的教訓,經濟發展才是關鍵,住宅與城市規劃相較而言則是次要的公共事務。

與此同時,當時國際上大量的福利國家與戰后重建的英國新城鎮的社區自給自足政策、歐洲社會住宅的平等主義,都因為臺灣政治歷史的特殊性而被“消音”了。以田園城市(Garden city)為例,這個中產階級的都市改革運動,希望為工人階級提供在綠色郊區的獨戶住宅。這一訴求經由戰后英國工黨政府的“新城鎮政策”得以實現,英國規劃師認為新鎮政策中自給自足的社區主張,是市場力量支配的美式都市蔓延之外的另類選擇。

臺灣也有一個移植了田園城市的“新城鎮(new town)”計劃——1950年,以防空為名,將“臺灣省政府”遷至中部唯一不靠海的南投縣鄉村地區,稱為“中興新村”。這個政治上的疏散計劃,正是出于對新城鎮的模仿構想。但政治與歷史的復雜,使得具有社會城市性格的“新城鎮”在移植到戰后臺灣的過程中遭遇了性質的改變。首先,當局好似不用擔心空襲反而留在臺北市中心;其次,新城鎮的細部規劃操作者被送往美國學習,所以在中興新村真實空間的布局中,見到的是美式城郊住宅盡端式囊底道路與防空洞。種種此類,可以說是規劃史上的有趣錯置。

后現代主義“小確幸”的臺灣城市

臺灣的現代主義城市經過幾十年的執行之后,沒有像新加坡一般實現現代主義的價值觀,卻產生了一種類似后現代主義價值觀再現的城市。

現代主義在發展過程中呈現出一種斷裂——時間與空間在房地產炒作中被商品化,經濟發展下環境的品質卻日益惡化,現代性的許諾落空了一半。而在文化上,現代性是西方的浮現。于是,歷史的悖論是,臺灣,經歷了現代化過程,已經不是過去的臺灣,由建筑與城市都無法辨認自身,在世界市場中的產品——MIT(Made in Taiwan),就是不能像臺灣。

而一味模仿追求西方現代性的建筑,開始在臺灣出現“水土不服”。臺灣桃園國際機場航站樓的外觀設計和華盛頓杜勒斯國際機場幾乎一樣,這真是建筑師的屈辱。

在現代都市計劃不能面對現實中的期望時,后現代主義強調的“文化認同價值”開始凸顯——但其實是早在臺灣移植現代主義之初就一直存在的線索。就這一點而言,或許在被破壞前的東海大學校園設計中有所體現,貝聿銘、陳其寬、張肇康的團隊為此做出了專業貢獻。貝聿銘的同班同學王大閎在臺大校園里的大學生活動中心可以作為一個說明的例子。

臺大校園里的大學生活動中心是在哈佛接受嚴格而正統的現代主義建筑教育的王大閎先生的作品。建筑是大跨距混凝土折板屋頂,底下是混凝土的方柱,營造了一個像現代工廠與機器一般的建筑類型,這個作品體現了戰后現代主義的空間形式和混凝土模仿鋼結構的作法。但是,現代建筑師卻不能忘情文化的認同,軸線主入口與內庭、朱紅色的大門與門環、門窗開口與木格子窗欞,是傳統文化認同與集體記憶的再現空間。有意思的是,這些卻是現代主義瓦解之后,后現代主義的價值追求。

臺灣大學學生活動中心,王大閎設計,1961年。

1970年代的美國出現了建筑論述的范式轉移,后現代主義開始質疑現代主義的教條,一批對歷史脈絡、社會動力,甚至是空間體驗比較敏感的建筑師出現。然而很快地,后現代建筑為商品和消費的欲望淹沒,成為流行的俘虜。

在臺灣,更特殊的脈絡是官方與民間的緊張關系。例如“無殼蝸牛運動”要求都市正義與市民的居住權利,保存運動對抗著發展計劃,環境運動對抗著生態破壞。草根社區因都市問題被動員起來,市民城市在這一過程中浮現。城市混亂的現狀,既表現了官方與民間的緊張關系,也表現出官方規劃對都市干預的無能與社會的欲望流動。

雖然政治認同在某個層次上分裂了浮現中的臺灣市民社會——它以后更要能跨過民粹主義致命的吸引力,這幾乎是社會自律能力的考驗與歷史反思能力的挑戰——但都市運動確實提供了社區參與的機會,賦予城市與建筑一種空間的使用價值,一種“都市價值”的意義表現,讓建筑與城市由現代主義的廢墟里重新獲得生命,成為活的地方(place)。社區營造(community empowerment)的嘗試或許是臺灣的規劃與設計專業者,在現代建筑與都市計劃處于官方-民間關系改變的過程中,所累積的最重要經驗。

在這一過程中,臺灣的市民城市的空間與社會特征,就像是趙傳的歌名《我很丑,可是我很溫柔》。公共建設質量普遍顯得粗暴,政府能力確實有些不足,城市與建筑都沒有什么特色,然而,在身體步行的經驗中,卻有未能預期到的小處可讓你驚艷。

城市的小處驚艷,包括一些旅游地與民宿,或者在都市校園的開放空間里經常可以見到不畏懼人的黑冠麻鷺。在這些“不好看”的人造框架里,還余留著一些未經破壞的地方,或是用心市民的經營角落,建成環境支持著可見的市民活動,流露出“小確幸”,正是這種微小但確切的幸福,累積著城市的溫度。

正如村上春樹所說:“如果沒有小確幸,人生只不過像干巴巴的沙漠而已。”

(夏鑄九系臺灣建筑學家,都市規劃、設計及都市研究者,建筑、都市史及遺產保存者,都市社會學者,臺灣大學建筑與城鄉研究所創始人之一,并曾擔任所長。本文根據夏鑄九2018年9月25日于同濟大學舉辦的《近現代中國城市規劃發展史系列講座:失敗的現代性?現代建筑與都市計劃在臺灣的失敗以及市民城市的浮現》整理而成)

編輯:崔京榮

相關閱讀

江蘇揚州:今年實施五大攻堅行動提升城市綠化

城市道路綠化增綠行動。利用今年春季綠化黃金季節,針對城市道路綠化達標率、林蔭路覆蓋率等指標,全面開展道路綠化增綠提綠補綠,重點對87條道路的行道樹“有綠無蔭、有景少蔭”、綠化品種單一等問題進行整改,形成配置合理、錯落有致、層次清晰的道路綠化景觀【詳細】

北京昌平新城東區將打造濱水商業消費新地標

昌平新城東區位于昌平區南邵鎮,規劃建設用地面積11平方公里,規劃人口12萬,圍繞打造首都北部消費新地標編織街區控規已獲批。未來,昌平新城東區將打造成為京北體驗消費示范區、山水宜居典范城區、高水平綜合服務承載區和智慧產研創新園區【詳細】

南寧園博園舉辦“禮樂園博·南寧花朝盛典”

活動期間,南寧園博園還舉辦了漢服新秀大賽、同袍巡游、及笄成人禮、國風婚禮妝照展示、明制婚禮儀式典禮、六藝游園、書畫體驗、國風集市等精彩紛呈的活動,同時邀請眾多知名國風模特參與表演展示【詳細】

成都首屆“最美公園”評選結果出爐

據成都市公園城市建設管理局相關負責人介紹,本次“最美公園”評選范圍包括23個區(市)縣已建成開放的1514個公園,包括綜合公園、口袋公園,還有郊野公園【詳細】