福建屏南:文化助力鄉村振興 讓古村落煥發新活力

金秋屏南,從熙嶺龍潭、四坪,到代溪北墘、甘棠小梨洋、雙溪古鎮,鄉村音樂活動周、黃酒文化活動周、武術文化活動周、鄉村藝術活動周等20項大型活動接連登場,異彩紛呈。

這是屏南為了弘揚“閩東之光”精心策劃的“四季屏南、鄉村有約”鄉村文化旅游創意活動月活動,旨在多平臺、多角度、全方位、全媒體、立體化宣傳推介屏南全域旅游資源,最大化擴大鄉村旅游文化節和屏南鄉村文化的影響力,為廣大游客獻上了一場鄉村旅游、鄉村文化的“嘉年華”,瞬間引爆萬千人氣,也讓這些奔跑在振興路上的鄉村又火了一把。

鄉村的振興離不開文化的振興,文化的振興是實現鄉村經濟發展、產業興旺、生活富裕的重要動力,也是實現鄉風文明、生態宜居、治理有效的重要支撐。在推進鄉村振興中,屏南立足豐富的文化資源,挖掘、保護、傳承、發展多措并舉,用文化的振興為鄉村振興添活力、增動力、展魅力,佳話曲曲傳唱鄉間。

“四季屏南、鄉村有約”鄉村文化旅游創意活動月活動。圖源:閩東日報

屏山汾水 人文薈萃

千峰競秀,百川爭流;屏山汾水,人文薈萃。

屏南歷史悠久,境內分布大王臺等商周文化遺址14處,文明史可上溯至商周時期。魏晉至明清,中原先民多次南遷入閩,屏南成為一個重要的過境點和落腳點,中原文化與古閩越文化在這里得到較好的融合。同時,古代屏南還是閩海洋與內陸茶鹽商貿的重要通道,茶鹽古道是南來北往的商旅踏出的文化之路、商貿之路,是福建古絲綢之路的重要組成部分。多元文化的交融,再加上地處丘陵的一方水土,孕育了屏南豐富而獨特的鄉村文明、鄉土文化——

四平戲。圖源:閩東日報

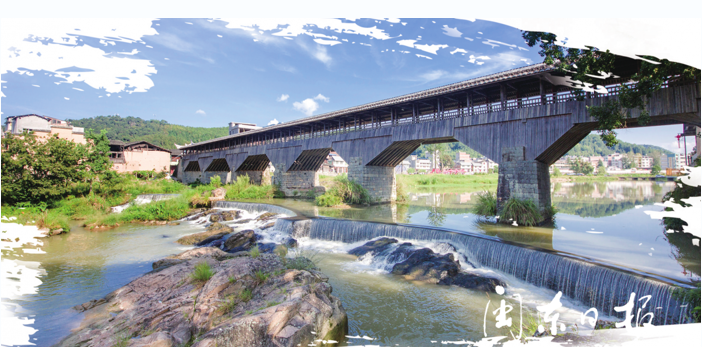

這里是中國木拱廊橋文化之鄉,虹橋飛跨架通途。屏南崇山峻嶺、溪壑縱橫、水流充沛,能工巧匠們發揮聰明才智,根據河床的寬度和橋址的自然狀況,因地制宜虹橋飛跨,天壑變通途,也成為鄉民乘涼歇息、遮風避雨、祭祀神靈的勝境。目前,屏南境內現存古代廊橋56座,其中,始建于北宋元祐五年(1090年)的萬安橋是全國現存最長的古代木拱廊橋。它們靜臥在歲月深處,鮮活地承載著厚重的文化與歷史,成為了這方土地的一個文化象征與符號。

這里是中國民間文化藝術之鄉(民間戲曲),長腔短調唱古今。屏南擁有四平戲、平講戲、亂彈戲、四平傀儡戲、杖頭木偶戲等古老地方劇種,雖沉浮起落,但穿越歷史光陰回響至今。

這里是中國紅曲黃酒文化之鄉,美酒醇香醉百里。屏南山高林密,清泉醇洌,有著得天獨厚的紅曲制作與黃酒釀造的優質大米與泉水。千百年來,鄉民秉承古法釀造傳統,大都以家釀或小作坊形式生產紅曲和黃酒,成為屏南重要的傳統產業和外銷產品,并形成了豐富的民俗文化,幾乎覆蓋了人們生產生活的方方面面。

這里是中國民間武術文化之鄉,拳風霍霍威四方。自古以來,屏南武風盛行,傳統武術源遠流長、人才輩出,尤其到明清兩朝最為鼎盛,單鞭羅漢拳、虎尊拳、龍虎形拳、八卦棍、梅花棍等傳統武術延傳至今,形成了獨特的“屏南功夫”。

這里是中國本草養生文化之鄉,本草養生傳千年。屏南地處東南丘陵,森林茂密、物種繁多,本草資源豐富。千百年的傳承與實踐,民眾熟練掌握了本草的習性與藥理,并融入生產生活實踐,形成了豐富的本草養生知識與習俗,同時融合飲食、酒、茶、武術等養生元素,形成了具有豐富地方特色的本草養生文化……

還有散布在青山綠水間的大批名鎮名村、傳統村落,承載著屏南鄉土文化的精華,如珍珠般熠熠生輝。僅入選“中國傳統村落名錄”的屏南古村就多達22個。這些民間文化遺存,無不凝聚著屏南人的文化和精氣神,成為屏南鄉土的獨特印記,日久彌新。

薪火相傳 文化流芳

伴隨著經濟社會發展、人口城市化流動等諸多變化,與許多地方一樣,屏南鄉村文化傳承發展的環境也在發生著改變。守望鄉土、留住鄉愁,成為屏南上下的共識。

加強文化遺產保護,建立行之有效的工作機制是保障。從2001年開始,屏南縣委、縣政府就高度重視文化遺產保護工作,并成立挖掘搶救屏南地方戲領導小組,把挖掘搶救地方戲擺上議事日程。翌年,又組建“屏南地方戲研究辦公室”,抽調專業干部組成精干研究隊伍,劃撥專項經費用于開展研究保護工作。此后又調整成立“屏南縣文化遺產保護和研究領導小組”,工作機制不斷完善,一以貫之抓好文化遺產的保護工作。認定傳承人,成立傳習所、傳承協會,開展傳承活動,從保護民間戲曲開始,形式多樣、內容豐富、切合實際的非物質文化遺產保護與傳承實踐在屏南城鄉風風火火鋪開,在木拱廊橋、民間戲曲、紅曲黃酒、本草養生、民間武術等方面建立起了國家、省、市、縣組文化遺產保護體系。

近年來,屏南先后成立了龍潭四平戲業余劇團、屏南漈頭平講戲劇團等10多個民間業余劇團;登記成立了屏南縣壽山鄉亂彈戲保護傳承協會、屏南龍潭四平戲保護傳承協會、屏南平講戲保護傳承協會、屏南縣武術協會、屏南縣紅曲黃酒協會、屏南中醫藥協會等傳承機構;出臺政策鼓勵非遺項目代表性傳承人和民間藝人開展帶徒授藝,培養傳承人;開展福建省非物質文化遺產地方劇種公益性惠民演出;在屏南城關職業中專學校、屏南二中、古峰二小、壽山中心小學、甘棠中心小學等學校開設戲曲、武術傳習班,招收學生參與傳承學習四平戲、平講戲、亂彈戲及屏南傳統武術。

同時,屏南木拱廊橋傳統營造技藝、四平戲、平講戲、紅曲黃酒傳統釀造技藝、民間武術、青草藥膳、青草醫知識與實踐等項目分四批給予命名,并經逐級申報。目前,屏南已擁有聯合科教文組織“急需保護非物質文化遺產名錄”項目1項、國家級非遺項目4項、省級非遺項目9項、市級非遺項目15項、縣級非遺項目60項,國家級非遺代表性傳承人4位、省級21位、市級42位、縣級70多位;公布了一至四批縣級文物保護單位48處,并擁有省級文物保護單位6項7處、全國重點文物保護單位2項11處。其中,尤以古建筑最為突出,類型包括廊橋、寺廟、宗祠、民居、亭閣、古塔、牌坊等。屏南萬安橋、千乘橋、廣福橋、廣利橋、龍津橋在內的“閩浙木拱廊橋”入選第三批《中國世界文化遺產預備名單》,文化遺產保護走在了全國前列。

身懷“傳家珍寶”,請進來、走出去文化交流合作,提升文化知名度,成為了屏南的常態。近年來,屏南每年都依托白水洋旅游文化節,舉辦以廊橋、戲曲、武術等為主題的文化論壇,并先后成功舉辦了“中國四平腔國際學術研討會”“第三屆中國廊橋國際學術(屏南)研討會”“中國傳統村落文化遺產保護屏南高峰論壇”等多項文化交流盛事,四平戲、提線木偶戲進京參加全國珍稀劇種展演,漈頭平講戲劇團赴馬來西亞訪問演出,平講戲、四平提線木偶參加臺灣非遺展,盡顯屏南文化自信。

多元融合 振興鄉村

文化遺產的保護,既要留得住、傳下去,更要“活”起來。立足豐富的文化資源,屏南大膽創新實踐,特別是近年來在傳統村落保護中注入文化創意產業,多元融合,用藝術喚醒鄉土、以文創激活古村,走出了一條富有屏南特色的鄉村振興之路。

屏南熙嶺鄉龍潭村的復興就頗具代表性。這個隱于青山綠水間的古村,歷史悠久,百年老宅遍布村落,古韻綿長。村里還有以唱腔、表演獨具特色而聞名的四平戲,躋身第一批國家非物質文化遺產名錄。清涼夏夜,小橋流水旁,村民歡聚一堂,長腔短調唱大戲,成為無數龍潭人的溫暖記憶。

當古村邂逅“外出大潮”,原本1400多人口的龍潭村僅余200多人留守,且多為老人、婦女。一座座老宅在年久失修中轟然倒下,殘垣斷壁、冷落門庭、斑駁蘚痕,訴說著滄桑和無奈。

2017年5月,龍潭文創項目啟動。文創團隊入駐,修復古村、復興文化,一座座破敗老宅化為書吧、茶室、民宿,文藝范十足,村子重現生機。八方游客慕名而來,更有北京、上海、廈門、香港、英國等外來“新村民”租賃老宅,修復、改造、安家,他鄉成故鄉。目前,龍潭常住人口已恢復至500多人,回流村民和外來新村民達300多人,而且村里的配套設施完善了、村小學復辦了、古民居修繕了、村莊變美了、鄉村游火了,一度凋敝的村落在文創引擎下煥發出勃勃生機。令人欣喜的是,沉寂多年的四平戲在龍潭又開唱了,并吸引了外來新村民前來學習、傳承。

漈頭村古建筑群落。圖源:閩東日報

在屏南,像龍潭一樣沐浴文創春風重煥新生的古村不勝枚舉。2015年以來,屏南統籌集中縣域行政、經濟、政策資源,成立了以縣委、縣政府主要領導擔任總指揮長的傳統村落文創產業項目指揮部,并抽調精干力量組織推進全縣文創工作,構建起縣、鄉、村三級力量齊抓共管、上下聯動的工作格局,形成“黨委政府+藝術家+農民+古村+互聯網”的文創發展模式。

《屏南縣促進文化創意產業發展的實施意見》等系列政策相繼出臺,明確戰略目標、產業布局、政策支持等事項。每年還安排專項財政預算資金1000萬元,用于文創產業引導、扶持和孵化,推動文創人才和企業集聚。同時,積極向上爭取資金,先后爭取到中央和省傳統村落及歷史文化名鎮名村保護資金5600萬元,為傳統村落保護和發展提供了有力資金保障,厚植起了文創沃土。

項目實踐中,屏南注重創新、多元融合、高效推進。對古村,突出活化利用,秉持“保護風貌、活化利用、有機發展”的理念,以古建筑、古街巷及傳統景觀風貌為核心資源,結合古村文物保護和老屋修繕工作,認真篩選修復對象,分期分批進行修復利用;創新“以村委會為中介平臺,由村委會分別與屋主和‘新移民’簽訂租賃合同,‘新村民’出資、村委會代為修繕”的模式,創建老屋“認租15年”等運作機制,吸引外來資金注入,破解資金瓶頸,既省去“新移民”修繕過程中的繁瑣,解決其駐村創業場所需求,又很好地解決了傳統村落古建“保”與“用”的難題,眾多閑置、荒廢的老屋“變廢為寶”。

同時,立足豐富文化資源,屏南積極策劃組織“雙溪元宵燈會節”“龍潭戲曲文化節”等特色民間傳統節日民俗文化活動,大力弘揚屏南鄉土特色文化,以文化促進產業發展、助推鄉村振興。在北墘、龍潭、玉洋等村,以冬至開釀為龍頭,舉辦黃酒文化節,做強做大酒產業;在康里村,舉辦端午節、七巧民俗文化節,恢復編織百索等傳統手工技藝。

“季季有主題、月月有活動、處處有精彩”,鄉村文化活動氛圍漸濃,屏南乘勢發力,打造形成休閑農業、文化旅游、旅居養生等新業態,建設藥膳小鎮、黃酒小鎮等七大特色鄉村旅游品牌,一批古村成為人們向往的宜居宜業宜游勝地。其中,北墘、廈地等6個鎮村被列為中國傳統建筑文化旅游目的地,漈頭、小梨洋、北墘被評為國家AAA級旅游景區,龍潭古村多次亮相央視,蜚聲海內外。2018年,屏南鄉村旅游人數超過300萬人次,占全縣游客量的六成以上,帶動周邊民宿、餐飲等業態蓬勃發展。

文創引領,興村富民。當下屏南鄉村,文創已成為最亮麗的風景線!

編輯:劉曉茜

相關閱讀

江蘇揚州:今年實施五大攻堅行動提升城市綠化

城市道路綠化增綠行動。利用今年春季綠化黃金季節,針對城市道路綠化達標率、林蔭路覆蓋率等指標,全面開展道路綠化增綠提綠補綠,重點對87條道路的行道樹“有綠無蔭、有景少蔭”、綠化品種單一等問題進行整改,形成配置合理、錯落有致、層次清晰的道路綠化景觀【詳細】

北京昌平新城東區將打造濱水商業消費新地標

昌平新城東區位于昌平區南邵鎮,規劃建設用地面積11平方公里,規劃人口12萬,圍繞打造首都北部消費新地標編織街區控規已獲批。未來,昌平新城東區將打造成為京北體驗消費示范區、山水宜居典范城區、高水平綜合服務承載區和智慧產研創新園區【詳細】

南寧園博園舉辦“禮樂園博·南寧花朝盛典”

活動期間,南寧園博園還舉辦了漢服新秀大賽、同袍巡游、及笄成人禮、國風婚禮妝照展示、明制婚禮儀式典禮、六藝游園、書畫體驗、國風集市等精彩紛呈的活動,同時邀請眾多知名國風模特參與表演展示【詳細】

成都首屆“最美公園”評選結果出爐

據成都市公園城市建設管理局相關負責人介紹,本次“最美公園”評選范圍包括23個區(市)縣已建成開放的1514個公園,包括綜合公園、口袋公園,還有郊野公園【詳細】