臺灣南投縣桃米村:多元產業融合 打造生態IP

桃米村位于臺灣南投埔里鎮,是中潭公路往日月潭的必經之地,海拔高度介于420至800米之間,村莊為典型的山地型村落,面積2.7萬畝,人口約1200人,建筑依山就勢排列。

一、建立背景

1999年9月21日,一場7.6級的大地震發生在南投縣集鎮,這不僅讓桃米成為社會關注的焦點,還因此得到了眾多社會資源的投入。震后不到一個月,廖嘉展的新故鄉文教基金會就來到這里,積極幫助桃米村進行災后重建的規劃。此外,政府、學界、社會、非營利組織與小區居民開始跨領域的合作下,一同進行產業、小區生活環境、生態環境的營造與重建工作。

二、場地優勢

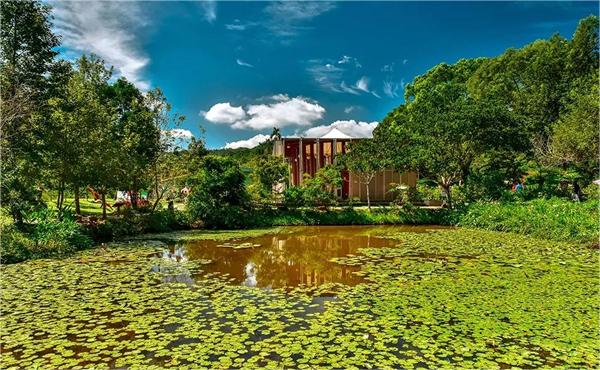

桃米村具有得天獨厚,復雜多樣的森林、河川 、溼地及農業生態區,野生動植物及原野景觀豐沛。擁有水生植物、濱溪植物,天然林次生林各種林木,及近百種的蕨類。蛙類23種、蜻蜓56種,蝴蝶151種、鳥類72種。豐富的生態資源,使桃米村比其他鄉鎮更具優勢,也是發展生態村的利基點。

三、面臨問題

“921”大地震后,桃米村面臨著傳統農業沒落、人口外流、垃圾叢生三大問題。

生態環境問題。經歷了“921”大地震的桃米村,生態系統受到了極大的損害,設置在桃米村的垃圾填埋場對桃米生態系統造成了惡劣的影響,垃圾污水對地下水造成了嚴重污染。產業單一問題。桃米村是個傳統農業村落,產業結構單一,整體農業經濟效益較差。年輕勞動人口外出謀生,面臨村中剩余人口以孤寡老人和小孩居多等問題。人居環境問題。“921”地震后,村莊全村2/3的房屋倒塌,村莊基礎設施簡陋,還有水體污染、物種減少等問題。

災后重建成為桃米社區重生的機會,經過政府、學界、社會組織及社區居民的共同商討,確定以“生態桃米村”為方向開展災后重建。

四、改造方案

(1) 挖掘生態資源作為安身立命之本

專家學者通過對本地進行資源調查,發現桃米社區蘊含著豐富的生態資源,擁有23種蛙類和49種蜻蜓。通過和當地居民們共同討論,最終提出“桃米生態村”的概念,希望把桃米社區從一個以傳統農業為主的鄉村,轉型成為一個結合有機農業、生態保育和休閑體驗的保護教育基地,社區將大力發展生態旅游產業和特色民宿,并將此作為社區振興的切入點。

(2)轉變村民觀念使其加入家園重塑

首先進行教育學習,開展教育培訓課程,把學術語言轉化成社區居民易理解的語言,再結合生活經驗,引申出生態培育培訓課,并發展生活文化創意產業。社區有了自身的產業,就能夠有可持續性的發展。

另外,通過教育學習,讓更多的村民成為導游,介紹社區文化、資源;深度挖掘資源桃米村,發展文化產業,使更多的原住居民發展特長,制作手工產品。通過這樣的社區居民參與,促進社區良性發展,創造更多的就業機會。

(3)打造生態IP帶動衍生產業的發展

IP融入到環境中。在當地政府的幫助下,桃米村民挖掘資源潛力,宣傳各種各樣的青蛙和色彩斑斕的蜻蜓,把青蛙設計成各種可愛的卡通形象,遍布鄉村醒目位置。

IP融入到產品中。鼓勵村民動手,用紙、布、石頭等鄉村材料制作手工藝品,這很快使桃米村從一個地震廢墟變一個昆蟲生態文化體驗區。桃米生態村為此提煉了獨有的文化IP——“青蛙共和國”。

IP融入到影視中。為了進一步延伸產業的發展,2014年以桃米為原型,以青蛙家族尋找桃花源為故事,采用3D電影技術,完成了一部非常感人的《桃蛙源記》。由此,桃米社區的產業由青蛙觀光、生態、旅游,走向了影視媒體,產業鏈條因此不斷延伸,進一步擴大了產業帶來的經濟效益。

(4)突出人文生態的多元化產業融合

多產業發展模式。與過去單一農業經濟的發展狀況不同,桃米村采用休閑農業與文化旅游為主導的多產業發展模式,加強生態環境管理和人工干預,打造桃米村良好的生態環境循環系統。

突出人文生態。社區各界共同維護和監督桃米村的生態發展,通過開展人與自然相近的各類文化社會活動,促進生態社區良好的人文精神培養,激發各界人士對生態社區的理解和認同。

打造生態社區。生態生活理念已成為社會的共同實踐,為桃米村生態社區創造了良性發展環境,進一步促進了桃米村生態產業的發展。最后,桃米村變成了一個以動植物保護為主,靠近人與自然的生態社區。

五、現實意義

生態為體,產業為用的思想在桃米得到了實踐,一流的生態環境、獨特的桃米文化,吸引著城里人到這里觀光、度假、休閑。生態產業已經成為桃米生態村的主要產業,村里五分之一的村民都在經營生態產業,而其他村民經營的傳統農業,也因為生態旅游帶動而升值。現在,桃米村還向外輸出自己的生態產業和生態文化,幫助別的地方發展生態產業。據不完全統計,生態產業每年可為這個1200多人口的村莊帶來相當于3500萬元人民幣的收入。

(資料來源:地道農旅、華高萊斯等)

編輯:王玥瑩

相關閱讀

北京城市副中心:張家灣老廠房變“未來樣板間”

通州張家灣,有一座鑄造于1998年的銅牛雕塑,就坐落在北京銅牛廠的廠區內。這頭牛,曾經“看”著無數件承載老北京回憶的銅牛牌針織衣運出車間。進入北京城市副中心時代,張家灣被規劃為設計小鎮【詳細】

《南京市城市更新辦法》發布 8月1日起施行

《辦法》包含5個章節、38條細則,進一步明確了南京城市更新的內涵原則、職責分工、責任義務、實施流程、支持政策等,建立創新突破、特色鮮明、實用管用的政策底板【詳細】

合肥園博會寧波園完工 河海興城水韻書香為主題

第十四屆中國(合肥)國際園林博覽會將于今年9月開幕,經過寧波園林工作者如火如荼的建設,寧波園已基本完工,并于近日通過了竣工驗收,成為園博園38個展園中最早完成建設的4個展園之一【詳細】

中國自然教育高質量發展,未來有怎樣的前景?

面對近半個世紀以來頻發的自然災害、環境事件和氣候變化問題,面對建設美麗中國的歷史責任,面對人類自由全面發展的內在需求,中國的自然教育應運而生、乘勢發展。特別是進入21世紀以來【詳細】