首頁 → 新聞頻道 → 人物訪談  |

|

|

《景觀設計》雜志訪談:俞孔堅的景觀設計主張

日期:2008-03-28 來源:《景觀設計》2006 作者:孔祥偉 我要評論()

編者按:本次訪談,俞孔堅教授介紹了北京大學景觀設計學的學科發展、理論形成的過程及北大景觀設計學結合中國實際所做的案例研究,包括對鄉土景觀、生態防洪、工業遺產的再生設計、生產性景觀及反規劃理論等,訪談還就他的系列獲獎作品及作品在當代景觀設計中的積極意義和存在爭議的問題進行了對話。

俞孔堅

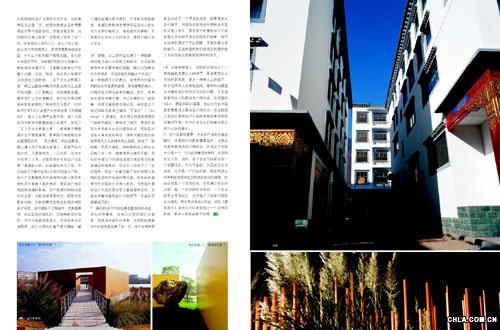

YU:北大的景觀設計教學工作對象以碩士研究生為主,采用研討和工作室(workshop和studio)的方式,這也是麥克哈格所采用的方式,教學過程結合了社會影響大的問題。例如最近剛獲獎的項目——黃巖永寧公園,主題是“漂浮的花園”,就是反映生態防洪的。北大景觀設計學針對國內前沿性的課題,進行了一系列的案例研究與實踐,這其中有一個鮮明的特點,就是從一個大的景觀規劃的設想到一個具體的項目實施,最終落實為一本著作。如早期的中山岐江公園案例,這是一個工業遺產保護和產業用地更新的案例,在之前我們對整個中山市的開放空間進行了研究,并建立了城市地理信息系統,最后落實到具體的設計——岐江公園。其后又做了“鄉土景觀”的研究,主要是在云南和西藏地區,帶領研究生和博士生考察了整個云南紅河地區,以哈尼族為主,研究其鄉土景觀,同樣又研究了西藏地區大多數居民的生活、信仰和宗教活動與大地景觀之間的關系,最后將其落實到西藏昌都鎮一個步行街的設計中,步行街內建筑與景觀的形式追隨了地域性和鄉土特色,并獲得了全國人居環境范例獎,大量的鄉土景觀研究也形成了一系列碩士論文并出版了一本著作。后來就是臺州的“反規劃”研究,這個項目主要就是運用科學的方法避免中國城市化進程中出現的問題,提出用不同的方式來探討并出版了《“反規劃”途徑》一書。綜上所述,就是將每個研究都反映落實到教材上,積累并形成了一套教育方法,通過實際的案例把各種專業整合在一起,解決一系列在中國城市化進程中出現的重大問題。比如洪水的問題,鄉土遺產、生態保護、工業遺產等問題,這一系列問題都是具有代表性的,景觀設計學能擴展到這些領域,來應對中國現階段所發生的重大問題,通過努力證明景觀設計師應該做什么和可以做什么,每一個案例都在為本學科在中國的發展拓展一個新的空間。可以用生態的方式解決防洪問題而不是采用傳統水利工程的方式,可以用稻子來綠化美化,有的是對傳統審美和價值觀的顛覆性。如岐江公園的設計就是顛覆性的——將一個生銹的廠房變得很美,有人認為這是國外的東西,其實仔細觀察不難發現這是借鑒了國外對環境的理念,但決不是形式上的模仿和照搬,因為國際上是不會給一個模仿的作品頒獎的。 通過對案例的研究,也反映出景觀設計廣闊的前景,應將景觀設計學拓展到整個物質空間規劃中,通過對中國現實的研究,在城市化進程中拓展了專業領域。我們還與西方學術界和教育界開展了廣泛的的交流,包括每年與國際上著名大學聯合開展2~3次案例研究,國外派10~20個學生和2個教授,北大派20個學生,采用走出去和請進來的方式跟國際上的學術及教學模式相接軌,開拓和定義了景觀設計學的專業概念,而所有系列的案例研究最終總結形成了多部著作,其中有大量的案例。在此基礎上,經過6年的實踐、案例分析和研究,形成了比較完善的教學體系,并于2003年成立了景觀設計學研究院,從一個“中心”到“學院”,實際上讓景觀設計學登上了北大的大雅之堂,讓景觀設計學從小橋流水上升到一個事關國計民生的高度上。在學科建設上,景觀學院給國家教育部和國家教委打了多次報告,都是以北大校長的名義簽發的文件,在2005年景觀設計學的學科和碩士學位得到了承認,北大開始招收景觀設計學理學碩士,設在地理學下,同時又批下了風景園林專業碩士學位MLA(相當于MBA),并且推動了風景園林本科學位的恢復。2004年12月20日,勞動部公布了景觀設計師這一職業,中央電視臺《焦點訪談》欄目對此做了13分鐘的訪談,使這一職業家喻戶曉。從某種程度上講,這些與北大的努力分不開,北大的努力推動了全國的專業教育,連續辦了三屆全國景觀設計教育大會,主辦了全國大學生景觀設計畢業作品展,推動了景觀設計學科的發展。全國已有20多所大學建立了景觀設計學系,使得這個專業的發展如火如荼,隨后于2003年清華成立了景觀學系,2005年10月同濟大學風景旅游系改為景觀學系。 YU:我在哈佛的導師是卡爾•斯坦尼茲(Carl Steinitz),生態學方面的導師是理查德•弗爾曼(Richard T. Forman),還有計算機方面的導師是伊凡,麥克哈格也是我的老師,我上過他的課,特別是他“濟世救民”的思想對我的影響很大,他把景觀從一個小尺度的園林、一個后花園的角度擴展到整個生態規劃,從審美意義上的風景藝術擴展到解決人類生存問題的科學和藝術。他經歷了英國的哥拉斯哥(Glasgou)從一個田園般城市變成一個污染嚴重的城市,他當時所看到的現象和我現在所看到的現象是相似的,相差了半個世紀,因為中國所面臨的工業問題落后了西方半個世紀到一個世紀,在他的著作中反映的那種憂國憂民的思想也正是我所要表達的思想。人類的無知造成了不尊重自然、濫用自然和破壞自然的行為,所以麥克哈格提出設計應遵從自然。由于中國的特殊性,中國所面臨的危機比麥克哈格的時代所面臨的危機更大,無論是耕地、水資源還是能源的危機,跟那個時代的歐美相比都更加嚴重,而另一種危機是歐美所沒有遇到的,那就是民族身份的危機,文化上草根信仰的危機,總體而言比麥克哈格時代要嚴重得多,因此,我認為現在是天將降大任于景觀設計師,麥克哈格是重要的引路人。 YU:現代主義景觀發源在哈佛,美國的現代主義思想最早發源也是在哈佛,而20世紀50年代的哈佛還是藝術學院派占主導地位,從形式主義出發,注重審美和構圖,沒有把功能放在首位,現代主義思想還沒有進入景觀設計學領域,而建筑設計界早已開始,現代主義設計大師格羅皮烏斯曾擔任哈佛建筑系教授并引入了包豪斯體系,景觀設計卻慢了一個拍子。當時,丹•凱利(Dan Kiley)和勞倫斯•哈普林(Lawrence Halprin)等都表現出不信任哈佛的教學體制,認為哈佛體制漠視設計的社會作用,沒有強調對自然系統的適應,最后因為學生造反,反過來促成了哈佛的改革。 Sasaki也是那一代人(20世紀50年代),他指出大學教的課程應該應對美國大的社會問題,提出景觀設計師職業要么投身于改善環境的事業,要么就只做些裝點門面的附屬性的工作。后來,他成為哈佛景觀設計學系的系主任,他所指出的問題放在當今中國亦是如此。 YU:這種力量首先來源于一種熱情,是教育背景和社會的期望使我具有高度的熱情,我有較好的條件去做這些事情,并希望通過努力喚起一批人,來改變當前中國的這種景觀狀況;其次是社會責任感,作為一個知識分子的責任感,促使我們走出象牙塔、走向社會。有人批評我經常愿意在媒體上發表言論,但面臨這么多危機,如果不站出來是不道德的,這種力量和信心來源于知識,有一個本身被感化的過程,最終表現為濟世救民、經世致用。景觀設計中的民主意識不夠,不講科學,無病呻吟,而差距主要表現在社會整體發展方面,具體到民主與科學這兩個方面,,先進的生態與人文理念沒能進入到景觀設計學科和實踐當中,把景觀片面理解為藝術、造型和美化,最終演化為城市美化運動,針對這一現實,我主張“白話景觀”。學科的發展不可能擺脫社會背景,一下子進入完全意義上的現代化,這期間要有一個過程,岐江公園當時遭到許多園林專家的反對與沈陽建筑大學稻田引起爭議都說明了這一點,符合現代意義的好作品在當前中國的環境中很難設計出來,專家的價值觀是受社會意識形態制約的,只有跳出這個封閉自足的圈子,才可以與國際先進設計理念相交流,作品也才可以得到國際承認。 YU:風水是一種文化現象而不是科學,風水說對現代景觀設計而言是前科學時代的東西,前科學時代的風水表現在如何選址和布局上,與園林一直平行發展,園林代表的是士大夫高雅的上層文化,風水代表的是民間文化,上層文化一般不提風水,所以園林跟風水很少發生關系。風水說解決的是吉兇與現實中功利的問題,園林解決的是審美問題,而在前科學時代景觀則表現為風水和園林兩方面,與現代景觀設計學科有著本質的差別。 YU:土人要求管理層要不斷讀書學習,并且作為考核的標準,土人的員工有些也在讀在職碩士。土人的理念大家都要遵守,而土人控制的是理念,不是流于一般的形式,不強求200多個員工對現代景觀設計理念都完全理解,但經過熏陶后可以慢慢受到影響,對研究生可能更深刻一些。工作是一件較為現實的事情,關鍵是把握住原則與理念,而設計的具體形式則有一個很大的發揮空間。 YU:我們要承認普遍意義上的國外景觀設計師擁有更廣泛的思路,必須承認也有部分國外設計師存在不負責任的行為。但主要來源于甲方的無知,比如我所批判的CCTV新大樓,巨大的投資和能耗將會使城市背上沉重的包袱。景觀也是如此,中國景觀設計界對世界潮流的無知,缺乏先進理念的落后狀況,是造成許多質量低下作品產生的原因。有的國外設計師很認真負責,但甲方并不欣賞,我們的一些專家不領會,而甲方一味追求豪華新奇的東西,導致了奢華景觀的出現。我們自己不夠自信,缺乏知識與認識,主要表現在小農意識、暴發戶意識和封建集權意識,存在的誤區主要是剛才談到的對于現代性的理解不夠,把“中國特色”和“中國傳統特色”混為一談,提到“中國”就聯想到“傳統”,談到“西方”就聯想到“現代”,而我們真正要做的是建立符合中國當代社會的“現代中國”的設計,符合中國人的身份又具有現代性。 YU:“稻田”是一個特例,校方最初就有著浪漫的想象,沈陽建筑大學的書記章福昌是個開創型的甲方,建筑學院院長陳伯超本身是建筑師,與我們有著共同的認識和價值觀,設計理念一提出就獲得了認同。沈陽稻田的設計理念來源于對土地的憂患意識,符合可持續的理念并且是生產性的景觀,但不是傳統意義上的、農業時代的稻子,而是城市的、學校的、后工業時代的稻子,反映了現代人的需要。 YU:這個方案的確是顛覆性的,無論從審美或是從景觀的認識上都是如此。稻田本身是濕地,用濕地來解決雨水、地下水的滲透問題是可持續的,又是生產性景觀,花費很少的人力、用很低的成本來種植,并且有一萬斤的稻子可以作為禮品贈送,校園可以放羊、放鹿,體現了生態的過程,在這個方案中,景觀走出了貴族的園子,走進了大地,沈陽稻田方案完全符合現代場地的需求,是人地關系的回歸與升華,是一種超越,獲得了同行的高度評價,至于這個方案的爭議問題,我認為如果沒有爭議的作品不可能是一個創新的作品,社會需要再發展一段時間來認識這種作品的價值和意義。稻田校園是一個簡單而低技術的作品,因為我始終認為,技術不是用來展示的,低技術能解決的問題就用低技術來解決,采用簡單與綠色的方式,如果認為好的設計作品非要花大量技術細節來表現,則顛倒了主次關系。另外,這個方案不僅是生態的和可持續的,從藝術的角度講也很美,包括現代構圖與色彩。

中國風景園林網獨家稿件聲明:該作品(文字、圖片、圖表、音頻、視頻)特供中國風景園林網使用,未經授權,任何媒體和個人不得全部或部分轉載。 熱點推薦

企業服務

|

包滿珠:甘肅

包滿珠:甘肅 EDSA總裁李建

EDSA總裁李建