| 首頁 → 法制頻道 → 法制在線 | www.www.wewon17.com 中國風景園林領先綜合門戶 |

|

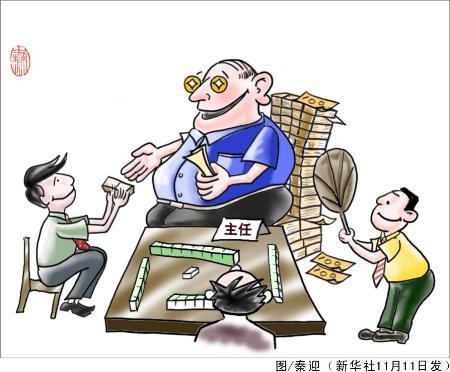

“清水衙門”頻發貪腐案的警示

編者按:在各地城市建設日新月異、市政投入不斷增加的大背景下,以前市政部門中的“綠化處”等“清水衙門”已逐漸成為商家眼中的“香餑餑”。“衙門”里的人上下聯手,內外勾結,滋生了不少貪腐窩案。不僅如此,傳統上的“清水衙門”如殯葬、福利、愛衛會及博物館等機構也是貪腐案件頻發,以至于有專家表示,近年來傳統意義上的“清水衙門”正逐漸成為職務犯罪的高發區(6月10日《法制日報》)。

耿曉軍之所以能夠在黃山園林領域為所欲為,一個關鍵的原因就是其在黃山市園林局任職時間太長,從1997年8月直到2008年案發,這段時間完全就是一人說了算,如此明顯的違法亂紀行為,內部都是心知肚明。 或許有人不解,“清水衙門”為何也頻發貪腐案件呢?事實上,所謂的“清水衙門”不過是公眾對現代政府管理部門的傳統意義解讀,而且是一種明顯的誤讀。從本質上講,每一種公共權力都是一種資源,它的背后是利益。公共權力的行使,意味著對資源的配置和利益的分配。也就是說,有權力就有權力濫用和權力尋租的可能,而當權力可以換錢時,“衙門”也就不再“清”,“衙門”里的人也就不再“正”。我們完全有理由認為,這世上本就不存在什么“清水衙門”,“清水衙門”本身就是一個偽命題。 其實這一點并不難理解。因為任何“衙門”的設立和存在,都有賴于權力的存在,“衙門”是行政權力的載體。只要是“衙門”都擁有相應的權力,相互之間的差別只是權力大小之分,而不是權力有無之分。換句話說,無論“清水”還是“渾水”,但都有“水”,而有水就會有魚,有魚就有人對它垂涎欲滴,就會想方設法將它據為己有。當“衙門”里的人將本不屬于自己的魚非法據為己有時,就產生了腐敗。“清水”可能產生小腐敗,“渾水”則容易制造大貪官,但這都是權力的本質屬性。 司法實踐已經充分證明了這一點。“規劃腐敗”、“土地腐敗”往往涉案數額巨大或特別巨大,貪腐數額在數百萬、上千萬甚至數千萬過億都不罕見,但所謂“清水衙門”里的官員們也往往能積小成大,貪腐數十萬乃至上百萬甚至數百萬的情況也不在少數,同樣也證明了蛀蟲的貪得無厭。某市檢察院查處當地博物館一些旅游景點私分門票款時發現,在博物館所轄的5個景點工作過的人,除了一個掃地的臨時工外,竟無一幸免地參與了私分作案;某地福利院院長在“清水”里撈了13萬元好處;某地愛衛委副主任兼辦公室副主任利用購買滅鼠藥之機貪污受賄挪用公款達30余萬元…… 那么,“清水衙門”頻發貪腐案給我們什么警示呢?在我看來,當我們面對各種各樣的權力時,必須牢記先哲們的一句忠告,即權力導致腐敗,絕對權力導致絕對腐敗,任何擁有權力的人都容易濫用權力。具體來說就是,權力不分大小,“衙門”不分清渾,只要有權力存在,就要精心設計監督制約機制。尤其是在當代,政府的管理和服務職能大為膨脹,各個政府部門都掌握著大量的公共資源,在利益再分配時,如果沒有嚴密的程序設計和嚴格的外部監督制約,難免會受到外來因素的影響出現偏差,把公共資源當做“唐僧肉”據為己有或合謀集體侵占。 總之,在權力監管上,我們要切實轉變觀念,不要有所謂的“清水衙門”和“渾水衙門”之分。當權力失去監督時,“清水”也會變為“渾水”,而權力受到有效監督制約時,“渾水”也會變為“清水”。李克杰(法制日報)

編輯:jojo |

閱讀: 次

網友評論(調用5條) 更多評論(0)

最新推薦

企業服務

|

|