| 首頁 → 園林設計|園林規劃-規劃設計頻道 → 理論探索—規劃設計頻道 | www.www.wewon17.com 中國風景園林領先綜合門戶 |

|

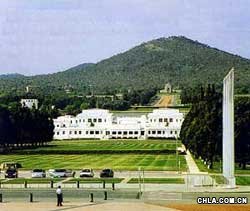

堪培拉——花園城市的典范

澳洲政府在全世界范圍內征集新都設計方案,1912年,在137個方案中,年僅36歲的美國建筑師沃爾特·貝理·格里芬(Walter·Burley Griffin,1876-1937)的“花園城市”方案脫穎而出,榮獲一等獎。格里芬是伊利諾斯州大學建筑學學士,曾經與美國著名的建筑師賴特(Frank Lloyd Wright 1869~1959)同事。但賴特輕視格里芬,格里芬與之關系破裂。后來他接受著名風景師西蒙德斯(O.C.Simonds)的建議,開始注意在設計中更加突出園林景觀,這也是后來他的方案能被選中的重要原因。在格里芬的設計方案中,他大膽地提出了建造了一座和自然融洽的城市構思:整個堪培拉市以國會山為中心,建造放射型的城市街道,每一街道指向組成澳大利亞的所有州區,高聳的國會大廈象征權力中心,又代表全國的心臟。這一設計贏得了澳大利亞舉國一致的贊許,并獲得了聯合國城市設計金獎。整個首都建設工程歷時長久,1927年才舉行開工典禮,而1929年的經濟危機和第二次世界大戰又延緩了建設速度,國會大廈前的中心湖到1963年才建好,而新國會大廈直到1988年才建成,澳洲人為紀念格里芬的貢獻,以他命名了這個人工湖。堪培拉的建設者還有一點高明之處是他們善于預見城市發展中可能出現的新問題,比如,他們為了控制市區規模,根據霍華德的規劃理論,新建了4個衛星城市。同時,根據城市人口、年齡的發展變化統計出每年達到婚育年齡人數、兒童入托數、需要進養老院人數,從而確定要蓋多少住宅、托兒所和養老院,真正做到了有序規劃。 通過堪培拉地圖,很容易就找到霍華德花園城市的元素:核心、放射線、同心圓、扇區等。整個城市以首都山上山峰為圓心,15公里為半徑,從北向東往南順時針方向的環城路為一個半圓弧線,再以南北兩條寬闊的國道聯邦大街(Commonwealth Avenue)與國王大街(Kings Avenue)為邊,構成一個扇形。扇形內有寬而直的市道使扇形區分成若干塊幾何圖案,這每塊圖案便是整齊的街區。街區內又有許多的道路縱橫交錯,最窄的小巷也為雙車道,車輛可以開到每家門口。格里芬湖(Griffin Lake)位于堪培拉的市中心,像一條天藍色的絲巾圍在堪培拉的頸項上,把堪培拉分成南北兩半,而橫跨南北的聯邦橋和國王橋又把這兩半緊扣一起。以湖為界,南邊是政府的機關區,北邊為商貿市場區,東邊系科教文衛區,西邊乃居民住宅區,這種布局既協調合理,又方便舒適,做到了形式美與功能全的有機統一。

堪培拉特別重視大面積造林,建市70年來,人工種植并成活的樹木達1200多萬株。但其中也存在樹種單調的問題,由于約80%的樹木均為樹葉含油量高的桉樹,極易引發森林大火,今年1月份的森林大火差點毀掉堪培拉。 堪培拉人對樹木情有獨鐘,每人每天花大量的時間用在種樹栽花上,不少人達到專業水準,他們認為,這是一種娛樂,并非額外負擔。這里的居民住宅幾乎都是前有庭院后有園地的別墅式獨立平房或二層小樓。政府又規定任何房屋不得有圍墻,新住宅由政府贈送本地樹苗,就是各國駐澳的使館也要按章辦事,違者必受重罰。于是家家戶戶在門前種植各類花灌木作為象征性的圍籬,在前庭后園里布滿奇花異草。每座住宅便都成了一個小小的花園,無數的小小花園和市區內星羅棋布的大中公園(堪培拉市區內大中小公園面積占全市總面積的20%),匯成了一個全市大花園。公園內、街道上林木濃蔭蔽日,袋鼠、鴯鹋等奇禽異獸旁若無人地嬉戲,匯成了一座既有現代城市功能又有古樸田園風光的“花園之都”。市內還興建一個近4千畝的大型植物園,連同建市時有意留下來的大片天然森林,綠化地帶占全市總面積的近60%。人均占有綠地70平方米。比世界著名風光城市日內瓦還高出2倍,僅比波蘭首都華沙少8平方米,居世界第二位。站在安斯利山俯視全城,滿眼皆綠,建筑掩映在森林與湖泊之中,絲毫沒有人們習慣中首都的形象,更像一座森林公園。 在堪培拉建城70年后的今天,人們越發感到霍華德理論與格里芬設計方案的可貴,因為當今世界城市環境污染嚴重,而堪培拉的設計者和建設者在百年前就能預見到這個問題,并在設計方案上進行大膽的創新。而更值得欽佩的是澳大利亞的法治:從城市規劃的征集制訂到城市建設的具體實施,其間經歷了近一百個年頭,政黨的更迭,人事的變遷,特別是戰爭的侵擾,都沒有影響規劃的嚴肅執行。如果沒有嚴格意義上的法治保證,堪培拉,這個花園城市由規劃成為現實是完全不可能的。

編輯:songgaofeng |

閱讀: 次

網友評論(調用5條) 更多評論(0)

最新推薦

企業服務

|

|