| 首頁 → 園林設計|園林規劃-規劃設計頻道 → 理論探索—規劃設計頻道 | www.www.wewon17.com 中國風景園林領先綜合門戶 |

|

世博綠地系統規劃研究

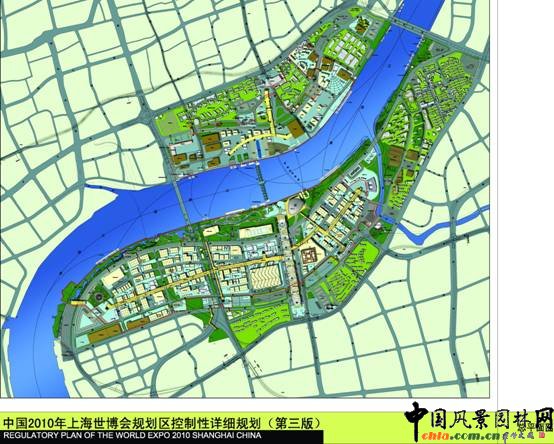

一 規劃研究 (一)上海市總體規劃與世博園區總體規劃 2001年是上海的城市規劃年, 這一年除了上海城市總體規劃由國務院批準以外, 進行了諸如黃浦江兩岸地區總體規劃、蘇州河濱河景觀規劃設計、新江灣城結構規劃、2010年世博會場址概念規劃設計、海港新城規劃、崇明、長興、橫沙三島聯動戰略研究、以及浦江、安亭、松江、朱家角、奉城等新城和中心鎮規劃等規劃國際方案征集。 上海社會與經濟的快速發展和城市建設的成就是與城市規劃的成績密切相關的。城市規劃涉及方方面面, 不僅要規劃城市的今天和明天, 同時也是規劃與保護我們的歷史和文化, 要補歷史的課, 解決歷史上長期遺留下來的問題, 無論是責任和難度都十分艱巨。 世博會對中國、長三角及上海的經濟總量和結構, 對上海的產業結構、城市結構以及城市規劃, 城市交通, 城市建設和城市管理等, 必將帶來長遠而又深層次的影響。世博會將是上海城市發展的一個里程碑, 上海作為以城市為主題的中國年世界博覽會的舉辦城市, 有著特殊的意義。 上海世博會園區規劃面積有 5.28平方公里,為便于參觀者游覽,整個園區按照"園、區、片、組、團"5個層次進行結構布局,并按這 5個層次配備所需要的公共服務設施。"園"是指5.28平方公里的整個世博會園區建設用地范圍。 區"則是指3.28平方公里的世博會圍欄區,也就是收取門票才能進入的區域。 "片"則是把世博園區劃分成5個功能片區,并且用A、B、C、D、E的編號標識,每個功能片區的平均用地面積為60公頃,其中A、B、C三個功能片區分布在浦東,D、E兩個功能片區分布在浦西。 "組"是指在每一個功能片區里的若干展館"組"。每個展館"組"平均用地規模為10至15公頃。這樣的展館"組"共有12個,其中8個在浦東,4個在浦西。 "團"是世博園區最小的布局單位,每個展館"組"可包含若干展館"團"。展館"團"一般用地規模約為2至3公頃,在里面可布置40至45個辦展單元。世博園區里,這樣的展館"團"共有26個。在每一個展館團的附近,都設有屬于這個區域的小型餐飲、購物、電信、廁所、母嬰服務等公共服務設施,方便參觀者就近使用。  (二)上海世博會綠地系統 1 上海市綠地系統 城市綠地系統作為城市基礎設施系統的有機組成部分,新一輪基礎設施規劃建設成為其進化的重要動力,但也不可否認科學的綠地系統、好的城市生態環境也會對城市經濟發展、產業結構調整起到促進作用。 1991 年上海市將"生態園林規劃與實施"列入"八五"科技攻關項目,掀起了中國城市園林建設的新階段。在園林城市基礎之上,建設部于2004 年頒布了《關于印發創建"生態園林城市"實施意見的通知》,明確了以生態學為指導的城市綠地規劃、建設和管理原則,其核心就是要增加綠化面積,維護生態平衡,建立較為完善的城市生態系統,實現人類與自然的和諧共存。 當前, 城市綠地系統規劃不但需要從布局結構上達到城鄉一體的整體結構, 還需要進一步對城市綠化的生態結構和每個組成部分所承擔的生態功能明確化, 使功能和布局形式相協調,真正達到"城鄉一體化"的目的。例如,2002年版的《上海城市綠地系統規劃(2002-2020)》,根據上海總體規劃確定的"建設國際化大都市和生態城市"的發展目標,綠地系統規劃體現大都市圈發展的思想, 從長三角區域綠化的結構出發, 分2 個層次規劃,將上海城市綠地系統與所在的整個區域相連通,促進了上海市綠地系統的發展。 景觀生態網絡化是今后城市綠地系統發展的趨勢。一般利用楔形綠地連通城市內外,形成梯形分布、組團布局的綠化體系, 形成城市綠地系統與外界自然環境進行交流的主要通道。上海中心城區以黃浦江、蘇州河、延安路以及外環、中環、水環沿線綠化組成的"一縱兩橫三環"為主要骨架; 以中心城內部若干大型片林組成均衡分布的綠色斑塊和城郊地區向中心城區深入的若干楔形綠地為通風走廊;再由道路、水系沿線綠化形成的綠色廊道連接,并與城郊的綠色廊道連通,形成一個以"核、環、廊、楔、網"為主體、呈衛星環繞的分層次的環網放射型模式。從而建成市域范圍內城鄉一體化的綠色網絡系統。 大型公共綠地是城市綠地系統的主體, 可以改善城市生態環境、緩解城市熱島效應、保護生物多樣性、為居民提供休閑娛樂場所等。現在,很多城市中心城區綠化存在布局結構不合理、公園綠地分布不均、服務半徑過大,綠化網絡體系不完善等問題。上海市積極采取措施優化綠地系統,《上海市中心城分區規劃(2004-2020)》確定了"中心城'多心開敞'"的功能布局:大型公共綠地以公園和大型林地形成"多片多園"的空間結構;綠地結構強調中心城與市域綠化系統的銜接, 強調季風與綠地結構布局的協調, 強調生物多樣性、生物群落穩定性,強調綠化建設與城市空間和景觀風貌的結合;通過采取縮小公園服務半徑、在城市熱中心和高溫區建設大型公共綠地、保護建設"生態源林"、建設城市標志性綠地景觀、開發城郊公園游憩功能、興建郊區城鎮大型綠地等措施,創造人與自然和諧的生態環境,并取得了良好的社會效應和生態效應。 生態廊道是構成綠地系統的重要組成部分, 它以城市綠色開敞空間為基礎,面向城市生物多樣性的保護、自然景觀整體性恢復,具有生態、美學、經濟等多種功能。與傳統綠地系統的"線"相比,其范圍更大,更強調開放性和通透性。上海生態廊道主要以植被帶、河流和農用地為主, 通過河流整治和道路改造規劃形成了"一縱兩橫三環" 生態廊道格局。一縱: 由黃浦江連續的濱江綠色開敞空間和從腹地引向江邊的綠帶組成。兩橫:由延安路高架及其延長線形成的"以快速瀏覽為特征、高架動態交通視點為指引的干道綠色景觀軸線空間";由蘇州河沿岸的休閑、自然景觀河道空間形成的"以靜態觀瞻為特征、標志景觀為主體的綠色視廊通透空間"。三環,即外環、中環、水環,包括中心城區綠化和郊區環線綠帶。 濕地是地球上有著多功能、富有生物多樣性的生態系統,是人類最重要的生存環境之一。上海濕地資源十分豐富,總面積為197.14km2,占國土面積的34.0%,是上海綠地系統的重要組成部分。《上海濕地保護和恢復規劃(2006-2015)》將上海市濕地資源劃分為生態安全調控區、濕地生態系統保護區、退化濕地修復和重建區3種功能區,形成國際重要濕地、國家重要濕地、自然保護區、濕地公園以及具有特殊科學研究價值棲息地的濕地網絡。結合灘涂資源的開發、利用大面積造地增綠,保持長江口、杭州灣濕地以及內陸主要湖泊濕地的生態特征和生態服務功能, 為上海生態型城市提供優異的生態空間。使土地利用結構有所改善,生態資源利用方式得以進一步優化。 林地是以樹木為主體的植被群落, 是城市森林的載體。20世紀90年代后,上海郊區林業的建設得到不斷完善和加強。從1989 年到2001 年,森林覆蓋率從5.46%提高到10.4%,林地面積從146.4km2增加到373.3km2。但是,與世界主要城市或國內其他城市相比,上海森林覆蓋率指標偏低,并遠遠低于國家林業部規定。 近年來, 上海將非城市化地區納入城市綠地系統規劃范圍,通過大型片林(休閑林、經濟林、苗木基地)、大型林帶(沿海防護林帶、工業區、道路、河流等防護林帶)、生態保護區和旅游風景區的建設,規劃了大片森林綠地,總面積約671.1km2,占上海市總面積的10.6%。現在上海林業初步形成了以沿海防護林、河道水源涵養林、道路景觀林等生態公益林為屏障,經濟林為主體,大型苗木基地為基礎的林業發展格局。林地保護與建設對上海生態環境、城市景觀、生物多樣性保護產生巨大作用。 農業用地是指直接用于農業生產的土地,包括耕地、園地、牧草地等。農用地作為一個半自然的生態系統,融合了自然景觀和人工景觀,在氣候調節、水源涵養、保護生物多樣性等方面都具有重要作用。城市空間規劃包括農用地配置, 城市綠地系統規劃應積極地將農用地引入作為城市綠色隔離帶,以保護耕地和城市間的開放空間。但是, 農用地相對較低的經濟價值導致其被城鄉建設大量占用, 農用地的減少不僅是其生產功能和社會保障、穩定功能的喪失,更是其景觀生態保護功能的喪失,進而直接引起區域性景觀生態功能的損耗。1996-2004年間,上海農用地總面積減少了20+897.90 萬hm2,尤其是到了2001 年已經降至最低。在農用地資源去向中,農用地轉為建設用地45+190.00hm2,其中耕地轉為建設用地38+507.84hm2, 占轉為建設用地的農用地總面積的85.21%。可以說,建設占用成為上海耕地乃至農用地減少的主要原因。因此,從區域生態本質出發,將農用地引入城市綠地網絡系統, 能為城市生態環境建設創造良好的資源條件。 上海城市綠地系統是一個結構復雜的有機整體。從城市綠地系統有機進化的角度看, 城市綠地系統的發展是不斷變化的, 不斷由低級向高級、由簡單到復雜地發生形態、結構、功能等方面的變化。但實際上,城市綠地系統的進化發展過程可能是正向的(正進化),也可能是負向的(負進化)。因此,運用系統的、有機的、進化的觀點來認識城市綠地系統及其內部基因變異并采取相應措施, 對于促進城市綠地系統的正進化至關重要, 這也正是需要我們在城市綠地系統規劃、建設和管理實踐中應當不斷加以引導和總結的。

編輯:royal |

閱讀: 次

網友評論(調用5條) 更多評論(0)

最新推薦

企業服務

|

|