| 首頁 → 園林設計|園林規劃-規劃設計頻道 → 理論探索—規劃設計頻道 | www.www.wewon17.com 中國風景園林領先綜合門戶 |

|

王小璘:探討防災公園綠地系統之構建與規劃設計

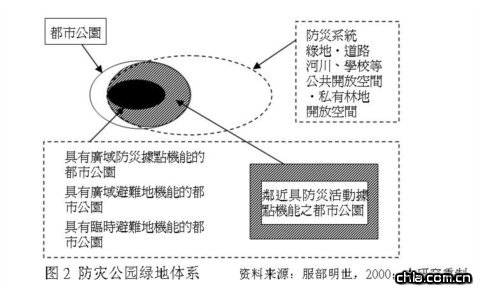

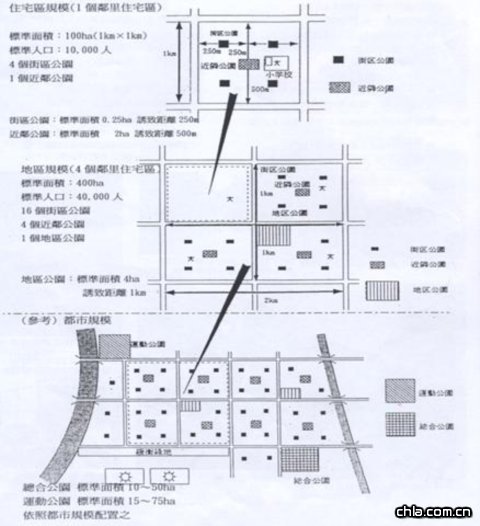

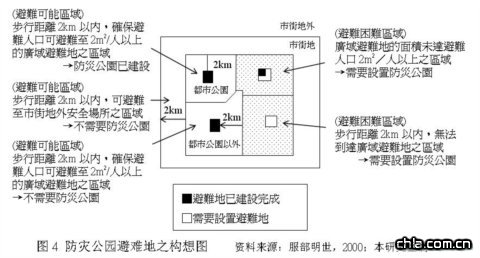

四、減災于土地使用之相關規范 臺灣于921地震之后,在都市計劃土地使用上增訂與減災相關之規范如下:(建研所,2007) 1.非都市土地使用管制規則第38-1條:「車籠埔斷層線二側各十五公尺的甲乙丙建地變更為國土保安用地。」 2.實施區域計劃地區建筑管理辦法第4條之1:「活動斷層線通過地區,當地縣(市)政府得劃定范圍予以公告,不得興建公有建筑物、高度不得超過二層樓、檐高不得超過七公尺,并限作自用農設或自用住宅使用。」 3.山坡地不得開發建筑的范圍,依建筑技術規則工篇第262條第1項第3款:「活動斷層:依歷史上最大地震規模(M)劃定在下列范圍內者:(A)M≧7,斷層帶二側邊各一百公尺,(B)7>M≧6,斷層帶二側邊各五十公尺;(C)M<6或無記錄者,斷層帶二側邊各三十公尺內。」 4.山坡地開發建筑管理辦法第5條:「山坡地有下列各款情形之一者,不得開發建筑:(A)坡度陡峭者,(B)地質結構不良、地層破碎、活動斷層或順向坡有滑動之虞者,(C)現有礦場、廢土堆、坑道,及其周圍有危害安全之虞者,(D)河岸侵蝕或向源侵蝕有危及基地安全者,(E)有崩塌或洪患之虞者,(F)有礙自然文化景觀者,(G)依其它法律規定不得建筑者。」 一、公園綠地的定義與意涵 公園綠地的定義可分狹義和廣義兩方面: (一)就狹義而言:包括都市公園綠地和其它公園綠地兩大類。 1.都市公園綠地:依都市計劃法第四十二條明訂都市計劃區應設置公園、綠地、廣場、兒童游樂場等公共設施;第四十五條規定公園、綠地、廣場及兒童游樂場應作有系統之布置,除具特殊情形外,其占用土地總面積不得少于全計劃面積的百分之十。 2.其它公園綠地:包括國家公園、都會公園、風景特定區等。 (二)就廣義而言:包括自然公園綠地、區域公園綠地和都市公園綠地三大類。 1.自然公園綠地:包括國家公園、自然保留區、生態保護區、水庫集水區保護帶、水源水質水量保護區及特定水土保持區,以及具備重要國土保安功能之森林地區。 2.區域公園綠地:指跨越都市可發展地區和非發展用地之各式公園綠地,依其主要功能劃分為專用、生產、緩沖、保育、交通、水岸及風景等類型之公園綠地。 3.都市公園綠地:經都市計劃指定或依建筑、道路建設取得之公園綠地或綠帶公園,依其規模及服務范圍劃分為都會公園、都市公園、小區公園及特殊公園。綠地則涵蓋范圍較廣,將古跡、動物園、植物園、美術館…等因特殊目的開發建設而可取得之公園綠地皆納入。此外,如機關用地、廣場、行人徒步區等亦可形成公園綠地,故亦納入特殊公園綠地。至于綠帶,則包括綠道、林蔭道、園道、水岸綠帶、自行車專用道、行人徒步區、鐵道綠帶等、捷運或高鐵綠帶。 二、防災公園綠地系統的構建 廣義而言,所謂防災公園系指在都市災害發生時能發揮各種防災機能的公園,即地震發生時在一定時間內有關人命的救助和滅火活動、延燒的延遲、延燒的遮斷等防火措施及火災二次災害時能確保安全的避難、災民生活的確保、救援受災居民、復原及重建活動之據點,為此多樣性目的和任務所投資建設的公園綠地。在臺灣對于防災公園的法定定義,系指位于都市發展地區內,經都市計劃指定或依建筑、道路建設取得之公園綠地或綠帶。另,都市公園是都市設施中為都市生活環境的保全、景觀形成、休閑活動、防災等目的之利用,其中特別是具有防災據點、避難地、避難路等功能的稱之為防災公園(王秀娟,2000)。 (一)基本原則 有鑒于公園綠地在都市防災空間系統中扮演極重要的角色,因此,公園綠地防災系統亦應視為防災空間系統的一環。該系統之建立,除應考慮景觀構成和休閑游憩的需求外,最重要是達致防災減災的功能,因此,防災公園綠地系統之形成應至少考慮以下幾個因素: 1.自然災害的預防 應針對洪水淹沒危險區域、易發生山洪地區、土壤液化等地處災害危險區域或位于被預測為活動頻繁之活斷層上之地區等進行分析,并評估可能防止或降低災害之公園綠地的設置。 2.人為災害的預防 應針對高鐵、鐵路、高速公路、主要干道及捷運等產生噪音之線性地區、空氣污染物質滯留的危險地區、老舊市街等容易產生都市火災危險性較高的地區與石化工業等,容易產生人為災害的地區,評估其可能規劃之公園綠地及必要的緩沖空間。 3.避難體系的建立 應掌握各種自然災難發生時,為了保障居民生命安全所必須提供之避難用地、逃生路線及防災據點。 4.高防災性都市架構的形成 應針對舊市區等防災性低之地區,考慮以都市公園、河川綠地、園道軸線等形成防災隔斷綠帶,以防止火災延燒。 (二)系統建立 避難行為與空間關系主要分為三個階段(王小璘,2008): 1.第一避難階段,即災后發生~災后半日內 主要避難行為以躲避建筑物倒塌掩埋及尋找受困災民為主,大部份以面前道路為緊急避難地。 2.第二避難階段,即災后半日~二周內 主要為臨時安置階段。由921地震避難行為推估,戶外臨時安置最大臨界時間約為二周,超過二周后對于確實無法回到自宅的居民,必須設法進行短暫收容工作。 3.第三避難階段,即二至三周以上 為家園震毀無法居住,此時必須成立中長期居民收容所,安置或搭建臨時住宅。 另,由表2和表3可知,防災空間系統規劃包括防災生活避難圈、緊急避難收容所、防救災路線和防救災據點等四大部分。因此,城鄉規劃必須藉由災后綠地重建,建構防災公園綠地系統: 1.就全面性的系統而言 應將都市公園、小區公園、鄰里公園、廣場等的點狀空間,和河濱、水岸、園道、景觀道路、自行車道、行道樹等線狀空間以及都會公園、大型運動公園、風景區、森林游樂區、國家公園等面狀空間,連成具有防災機能的體系,并擴大至郊區、區域;同時以景觀生態的三大要素:嵌塊體、廊道、基質形成一個完整的生態網絡,發揮此一防災體系的生態功能。 2.就層級性的系統而言 應于市中心區設置一大型公園作為防災指揮中心,城鎮內各處設置具有緊急避難防災功能的小型公園,市郊設置大型防災公園作為災民的臨時住所;城市和城市及城鄉之間,以綠廊作為網絡的連結(圖2)。  日本于阪神地震之后,提出以步行距離內可抵達的公園網(圖3)。  圖3都市基干公園之配置基準圖數據來源:服部明世,2000 同時亦提出以步行距離為考慮基準的公園避難地(圖4)。  三、防災公園綠地系統的規劃設計 (一)防災公園綠地系統規劃程序 1.區域性生態及交通狀況等的調查分析 2.整備基本方向的考慮及設定 3.避難圈域、避難人口的檢討及設定 4.防災公園成立之必要性的檢討及救災功能的設定 5.公園層級及整體動線規劃 6.導入機能、設施的檢討、設定及規劃 (二)防災公園綠地系統規劃(王小璘,2000) 1.區段征收、重整畸零地:重整零散的城鄉土地、畸零地,藉以增加大面積公園綠地。 2.配合都市機能規劃區位及面積大小:依都市機能安排其空間區位,賦予其所需空間大小,其空間大小尤其須可容納當地避難人口,尤其是具備指揮中心、物資集中分配及長期避難之大型開放空間更有其重要性。 3.依救災功能及防災公園成立之必要性和重要性進行規劃:其中大型防災公園于災期可作為軍隊駐守基地及主要之災難指揮中心,或直升機停機坪;小型公園則具有停車場、垃圾場、物資集散處、臨時住宅搭建處、情報中心、通訊中心等功能;并規劃綠覆率較高的公園于震災期間達致預防火勢蔓延之防火防災功能。 4.利用生態資源合理發展區劃:透過景觀生態規劃手段,善用當地自然資源,藉此發展合理的環境區劃,并強化各地區之自然景觀環境特性。 5.加強避難救援路線之功能:都市開放空間系統中之線性空間,如道路、河川等避難路線之規劃,不但須考慮空間大小、設計形式、植栽方式等,以形成避難動線及救災動線,并與其它開放空間形成整體體系,發揮防災救難最大功能。 6.停車場之有效利用:地震中許多災民利用汽車做為避難場所,并做為避難設備、干糧、物資等之儲藏所。因此停車場之規劃應能兼顧停車及防災功能。

編輯:songgaofeng |

閱讀: 次

網友評論(調用5條) 更多評論(0)

最新推薦

企業服務

|

|